平成15年水産試験場お魚教室開催

(普及指導資料 030905)

冷夏が続く中、久しぶりに夏らしい暑い日となった8月21日、お魚教室が開催されました。お魚教室は、「私たちの生活と魚」をテーマに小学校4年生以上の子どもと保護者を対象とした体験学習型イベントとして毎年夏に行っています。

第4回目となった今年は、初めて葛西臨海水族園と共同で「鰹の秘密を探ろう!」をテーマとして開催し、52名の参加がありました。午前中は竹芝桟橋近くの水産試験場で、資源研究の中から「鰹の生態と漁業」、利用加工研究から「鰹の食利用」、「鰹を解剖してみよう」、魚体の仕組みを観察する「鰹を観察してみよう」の4つのコーナーを体験しました。お昼に海上バスに乗って荒川河口部にある葛西臨海公園に向かいました。海上バスでは東京湾からお台場や若洲ヨット教室を眺めながら昼食をとりました。

葛西臨海公園にある葛西臨海水族園では巨大なドーナツ型水槽の「アクアシアター」で生きている鰹やマグロの泳ぎをじっくり観察したり、給餌時間に餌の食べ方を観察しました。珊瑚礁の魚たちの水槽では鰹の泳ぎ方とどう違うかを比較しました。特別サービスで水槽の裏側(広いバックヤード)を見学して魚飼育の秘密をのぞきました。鰹とマグロの餌はなんと新鮮なマアジとイカとエビでした。午後3時過ぎに解散した後は園内を自由に観覧して盛りだくさんのイベントは無事終了しました。

当日の様子

鰹の生態と漁業

水産試験場の視聴覚室に集合した後、4班に分かれて学習を開始しました。A班は「鰹の生態と漁業」からでした。東京都の海は東京湾から伊豆諸島、1000km南の小笠原諸島まで広く、日本の200海里水域の45%を占め、この海域の総漁獲量の3割は鰹類です。八丈島での漁師さんが鰹を釣るビデオを見て子供たちは歓声を上げます。

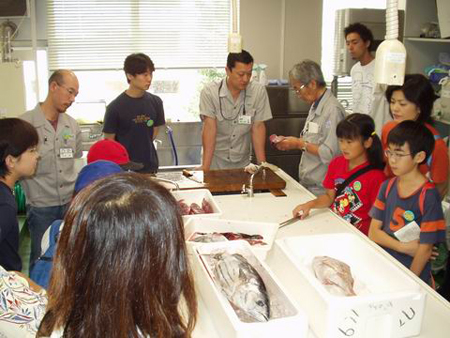

図やビデオを使った話の後は、実際に漁師さんの漁具をさわってみました。横においてある3kg以上の鰹やメジマグロ、アオダイ、カワハギなど氷づけになった鮮度の良い魚体にもさわりました。今回参加の生徒は魚を触るのは全然怖くない、もっとさわっていたい様子で、中には鱗の採集に熱中する子供さんまでいました。

鰹の食利用!

「鰹の食利用」のハイライトは鰹節削り体験でした。パック入り削り節が全盛な時代なので、ほとんどの子供たちは鰹節削り機を見るのも初体験でした。削った分は家に持ち帰ることができるため、一生懸命削っていました。怪我が心配でしたが、みんな無事に体験しました。

鰹を解剖してみよう!

「鰹を解剖してみよう」では、赤身の魚鰹と白身の魚マダイを解剖して、筋肉の色の違いと働きの違いについて学びました。また、えらの構造や内臓の形も観察しました。

鰹を観察してみよう!

「鰹を観察してみよう」では普段は切り身でしか見たことがない鰹の体重や長さを測定したり、ヒレの観察、うろこや耳の中にある石(耳石)で魚の年齢や生まれてからの日数を調べることを学習しました。

鰹はどうやって餌を食べているのかを考えるために、口の中の歯を観察しました。大きな鰹の口はやっぱりこわい?恐る恐る口の中に指を入れて歯を確かめていました。

海上バスで

葛西臨海公園で降りて水族園まで歩きました。水族園内ではフラッシュ撮影が禁止ですので、撮影ができませんでした。