適正な漁獲量を明らかにして、島の春トビ漁の復活を目指す

水産試験場八丈分場 堀井善弘

背景と目的

かつて数百万尾以上も漁獲されていた「ハマトビウオ」は、1980年代後半から不漁期に入り、1990年には漁獲尾数0尾を記録するなど、壊滅的な状態になりました。(図1)。

最近、資源の回復の兆しがみえてきたのに伴い、東京都では従来の操業の許可制や隻数の制限による資源管理に加え、新たに年間の漁獲の「最高限度数量目標」を設定して、計画的に資源の回復を図ろうとしています。

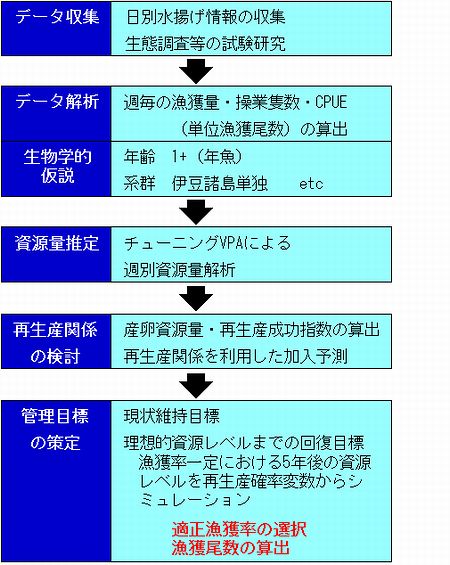

数量目標の設定には、その根拠となる科学的データが不可欠です。本研究では、漁獲量情報や魚体測定データ等を基に定量的な解析を行い、島周辺に毎年来遊してくる資源尾数や資源が回復可能な適正漁獲尾数(生物学的許容漁獲量=ABC)を求め、行政施策に必要な科学的裏付けデータを提供することを目的に取り組みました。

写真1 ハマトビウオ Cypselurus pinnatibarbatus japonicus

成果の概要

1.チューニングVPA解析による資源尾数の推定

1980年以降の漁業情報データや魚体測定データを集計し、ハマトビウオ用に改変した資源解析プログラムを用いて伊豆諸島海域のハマトビウオ資源尾数を算出しました(図2)。その結果、漁獲尾数の減少した80年代後半には、同様に資源尾数も激減していることが明らかになり、漁獲尾数が増加傾向を示した 1996年以降、資源尾数も数百万尾から1千万尾台に回復してきていることを確認しました。しかし、資源尾数の年変動は大きく、資源の回復を安定した持続的なものにするには、適切な資源管理の必要性が示峻されました。

2.資源管理目標に対応した適正漁獲尾数の算出

現在の漁業生産活動を維持しながら資源の回復を図るという資源管理目標を設定し、適正漁獲尾数を算出しました。資源回復の目標期間を5年間としてノンパラメトリックアプローチ法でシュミレーションを行なった結果、資源を最大限利用した場合の漁獲率として0.2が得られました。(図3、図4)。2000年の資源尾数をもとに再生産関係から求めた2001年の初期資源尾数と得られた漁獲率から2001年の適正漁獲量は、265,771尾(上限775,994 尾、下限120,661尾)と推定されました。

今回の解析結果を生態調査等で得られた知見と併せて「ハマトビウオ資源評価票」として取りまとめ、東京都TAC協議会に報告し、平成13年の「最高限度数量目標」の策定に反映しました。

図5 適正漁獲量算出までの流れ