キヌサヤエンドウの害虫を防ぎます

【背景・ねらい】

三宅島では秋から早春にかけてキヌサヤエンドウの生産が盛んですが、以前から害虫による被害に苦慮していました。対策として、施設内にて防虫網や近紫外線除去フィルムを組み合わせて栽培することで、ナモグリバエや、ウラナミシジミ、アザミウマ類の被害を抑えることができました。

【成果の内容・特徴】

1 三宅島のキヌサヤエンドウに発生する害虫(図1~5)

三宅島のキヌサヤ生産における主な害虫は、幼虫が葉を食べるナモグリバエ、成虫と幼虫が莢の汁を吸うアザミウマ類、幼虫が莢を食べるウラナミシジミの3種です。露地の場合、ナモグリバエとアザミウマ類は10~12月と2~3月、ウラナミシジミは11~12月に多く発生します。

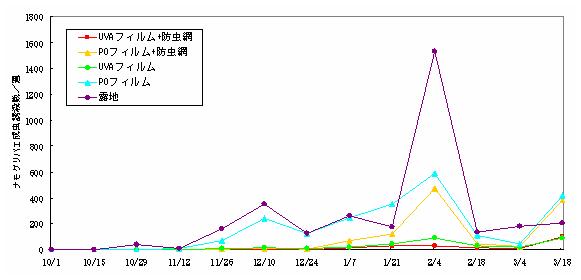

2 資材がナモグリバエ成虫のハウス内侵入・発生に及ぼす影響(図6)

各試験区に設置した黄色粘着トラップ*1に誘殺されたナモグリバエ成虫の頭数を調べた結果、ハウス側面に防虫網を張った試験区では、防虫網を張らなかった試験区や露地と比べて、ナモグリバエの侵入・発生を1~2ヵ月ほど遅らせることができました。

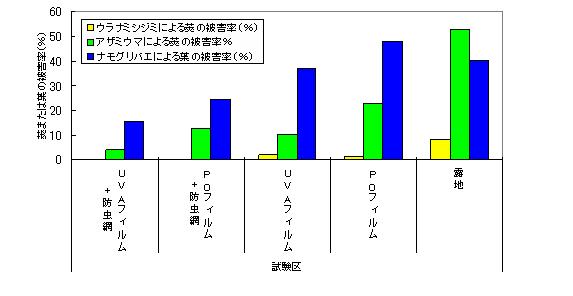

3 資材が莢または葉の被害率に及ぼす影響(図7)

栽培期間を通じて、ナモグリバエによる葉の被害率は、防虫網を張った試験区で低くなりました。防虫網を張らなかったPOフィルム*2のみの区では、逆に露地より被害率が高くなりました。アザミウマ類による莢の被害率は、いずれの試験区も露地よりは大幅に低くなり、防虫網の有無に関係なくUVAフィルムを張った試験区でやや低い傾向がみられました。ウラナミシジミによる莢の被害は、防虫網を張った試験区では発生しませんでした。

(成果の活用と反映)

ナモグリバエとウラナミシジミに対しては、防虫網の防除効果が高く、さらに近紫外線除去フィルムを組み合わせることで、アザミウマ類の被害も抑えることができました。しかし、防虫網を張っても、栽培中期~後期には隙間から進入したナモグリバエが施設内で増えてしまうので、農薬による防除も組み合わせていく必要があります。これらの研究結果をもとに、現在、島内の栽培農家における実証圃試験を行っています。

(伊藤 綾・沼尻勝人・西村修一・竹内浩二(農林総合研究センター(現大島事業所))

図1食害された葉 図2食害されたキヌサヤ 図3ウラナミシジミ

図4ナモグリバエ 図5ナミシジミ幼虫

図6資材がナモグリバエ成虫のハウス内侵入・発生に及ぼす影響

図7資材が莢または葉の被害率に及ぼす影響