水産資源の持続的利用に関する研究

1. 都TAC更新のための研究

1) ハマトビウオ都TAC更新のためのABC算出研究

ハマトビウオは伊豆諸島の重要漁業資源ですが、昭和60年代には全く採れなくなりました。このため東京都は平成13年からハマトビウオの漁獲量管理(TAC管理)を実施しています。TACを決めるためにABC(生物学的許容漁獲量)を算出するとともに、資源管理の更なる精度向上を図ります。

東京都の大事な漁業資源について、今後も長く利用していくためのTAC制度です。ハマトビウオがどのくらいいるのか(資源量の推定)、どのくらい獲られているのか(漁業情報の収集)などを調べABC(生物学的許容漁獲量)を計算します。ABCとともに、何歳まで生きるか、どこでどんな生活をしているのか(生物学的特性の解明)の知見を加えて資源評価表を作成し、行政判断を加味してTACを決定します。

ハマトビウオの水揚げ

TAC・・・(Total Allowable Catch)

総漁獲可能量。国連海洋法条約に基づき、水産資源を持続的に利用するため、総漁獲可能量(TAC)を定めて漁獲量の割当を行う制度。TACはABC(科学的根拠)を基に社会経済要因(行政判断)を加味して設定される。国又は都道府県が魚種別に指定・設定し、暦年更新する。

ABC・・・(Allowable Biological Catch)

生物学的漁獲可能量。TAC策定の科学的根拠となる指標。水産資源は一定の親魚を残すことにより、永続的に資源を維持し利用することができる。ABCは漁獲対象となる資源量から残すべき親魚の量を差し引いた漁獲可能な量のことであり、その水準は魚種により異なる。

2. 資源管理手法の開発研究

1) キンメダイ資源管理手法開発研究

伊豆諸島は有数のキンメダイ漁場で、他県の漁船と共同で利用しています。キンメダイ資源を末永く利用するため、資源管理手法を開発します。また、資源回復計画やTAE(許容できる漁獲努力量)等の新しい資源管理の展開に必要な知識を収集します。

キンメダイと同様に、資源量の推定、漁業情報の収集を行い、資源評価表の更新を行います。各県と資源管理関連会議を通して研究成果の報告と情報交換をします。

TAE・・・(Total Allowable Effort)

水産基本法の成立に伴う「海洋生物資源の保存及び管理に関する法律」の一部改正によって、資源回復の計画的な取組みの一環として導入された。資源に投入される漁獲努力量(関係漁船の出漁日数の総和等)の総量管理を行う制度。漁業者に対し、漁船の操業日数、時間ほか、所有漁船数を制限することにより資源回復を行う。

キンメダイ

キンメダイ

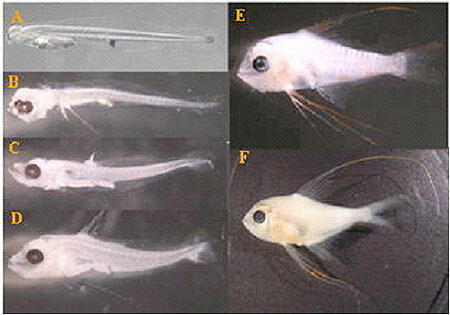

2) キンメダイ資源構造の解明に関する研究

キンメダイの卵の採集、初期生態や移動の様子、餌環境など生物学的特性を解明して資源管理の資料にします。

段階 A:卵黄期、B:未発達期、C:発達開始期、D:発達期、E:完成期

段階 A:卵黄期、B:未発達期、C:発達開始期、D:発達期、E:完成期

3. 自主的資源管理支援対策

1) 資源回復計画の作成及び普及の推進

キンメダイの資源管理実施状況、資源回復の様子を調べ、資源回復計画を進めます。

伊豆諸島の各漁協に所属する漁船の操業実態を知るため、漁獲量、操業隻数を調査します。各漁場のキンメダイを測定して年齢構成などを調べます。

2) 地域提案事業(タカベ)

伊豆諸島の重要資源であるタカベ漁業を、資源管理型漁業に転換させるために必要な知識を収集します。

漁業種類別、漁場別の操業実態を知るため、漁獲量、操業隻数を調査します。各漁場のタカベを測定して年齢構成、成熟度などを調べます。

タカベ

4. 漁場の荒廃・海の異変対策

1) テングサ藻場の再生・保全事業

平成16から19年度に取り組んだ「漁場の荒廃・海の異変対策事業」で得られた知見と技術を活用して、大島、三宅島ではテングサ藻場の再生方策の確立と効果の検証を行います。海水の高温下の影響が大きい八丈島では残されたテングサ藻場を保全する技術開発と漁場管理に取り組みます。

テングサの分布、成長を追跡調査します。海藻礁を設置して新藻場や核藻場を造成します。テングサを食べる魚とアオウミガメの調査を行います。

テングサ干場

テングサ干場

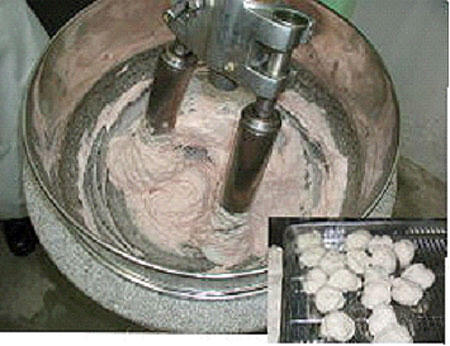

2) サメ等被害対策

伊豆諸島漁業は、近年サメとイルカの食害被害が多発していますので、被害の実態を把握し、効果的な防除対策を開発します。

サメ被害対策として被害実態を把握し、逃避漁具、省力化漁具を普及します。漁獲したサメの利用加工をめざします。イルカ対策として被害の実態を把握し、効果的な防除対策を開発します。

サメ肉のすり身と茹でかまぼこ

サメ肉のすり身と茹でかまぼこ

5. 資源と環境のモニタリング

1) 漁業情報データベースの整備と運用

管内の漁業生産動向を速やかに把握して行政施策に反映させます。

管内各漁業協同組合の水揚げ情報を収集、整理し、データベースとして整備運用します。システムの維持管理、サーバーの維持管理を行います。

2) 島しょ魚類資源動態調査(含:国TAC)

伊豆諸島の主要魚種(タカベ、イサキ、アオダイ、ハマダイ、クサヤモロなど)の漁業情報を収集し、各漁場で試験操業を行い、魚体測定、標識放流をします。国TAC対象魚種(イワシ、アジ、サバ)の卵仔稚分布調査を行い、国に報告します。

3) 磯根資源動態調査

伊豆諸島のサザエ、フクトコブシ等の貝類、テングサ、トサカノリ等の藻類について、資源量を把握して関係機関に報告します。

各島に定点を設け、定期的に生育状況や分布量調査、成熟度調査などを行います。八丈島周辺のクロロフィル量、栄養塩を調査します。

サザエ

4) 内水面魚類生息環境調査

都下の河川にいる魚類(アユ、ウグイ、オイカワ、コイなど)の分布状況、生息環境、資源状況を追跡調査して資源動態、魚類の変化を把握します。

奥多摩上流域、多摩川流域で生物相の調査を行います。多摩川、秋川のアユ解禁時に漁模様を調査します。

ヤマメ

ヤマメ

5) 内湾資源環境調査

内湾の重要資源(マハゼ、マアナゴ、アサリ、スズキなど)の生息環境を長期的に追跡調査します。

都内湾の定点で小型底曳網による調査を定期的に行い、主要魚種の仔稚魚の発生状況を調べます。同時に各定点の水質、底質、ゴカイなどの底生生物の調査を継続的に実施します。

マハゼ

マハゼ

6) 小笠原磯根資源動態調査

小笠原諸島の磯根資源(イセエビ類、造礁サンゴ類、天然記念物のカサガイ、チョウセンサザエなど)の資源量について追跡調査をします。

アカイセエビの漁獲物調査を行い資源動向を調べます。アカイセエビの標識放流を行い移動の様子を調べます。

アカイセエビ

アカイセエビ

7) 沖ノ鳥島漁場生産特性調査

沖ノ鳥島周辺の漁業開発を行い、小笠原島漁協の操業を支援します。

年4回指導調査船による各種調査を行います。

沖ノ鳥島

沖ノ鳥島