モツゴ

標準和名

モツゴ学名

Pseudorasbora parva (Temminck and Schlegel)地方名

クチボソ(東京)、ヤナギモロコ(岐阜)、イシモロコ(滋賀)分類

コイ目、コイ科、モツゴ属形態

体は細長く側扁形で全体に褐色を帯びる。産卵期のオスでは、体色が著しく黒くなり、口の周辺に尖った追星が現れる。口は上向きで小さく“クチボソ"の地方名の由来となっている。最大体長は10cm程度。分布

関東地方以西の本州、四国、九州に自然分布する。現在はフナやコイなどの放流魚に混じって北海道から沖縄に至る日本列島各地に広く分布。国外では中国、朝鮮半島、台湾等に生息する。このほか移殖により、黒海沿岸等のヨーロッパにも生息。東京では多摩川、荒川、江戸川水系などの中流から下流部に生息、自然繁殖している。奥多摩湖では、フナやコイなどに混じって放流されたものが自然繁殖している。また、近年多摩川水系では、放流用の琵琶湖産アユ稚魚に混入してきたと思われる、近縁種のムギツクPungtungia herzi Herzenstein が自然繁殖している。生態

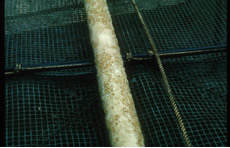

東京での産卵期は5月から7月。水草の茎や石の表面、杭やプラスチック片など、比較的硬いものの表面に、一面に産み付ける。産卵に先立ち、オスは卵の付着面を掃除し、ここにメスを導いて産卵させ、放精する。オスは産卵行動が終わった後も卵を守り、さらに別のメスを導いて産卵、放精を行う。この別のメスを導いての産卵・放精行動は何度も繰り返される。メスも他の産卵場で複数回産卵するという。卵径は1.5mmから2mm程度。水温20℃で1週間ほどでふ化する。ふ化仔魚の体長は5mm程度。ふ化後1年で体長は6cmから7cm程度に達し成熟する。2年で10cm前後に達する。

食性は雑食性であり、藻類などの植物性餌料や水生昆虫類、イトミミズなど動物性のエサを食べる。

資源の利用と保全

本種は比較的汚濁に強く、1950年代から1960年代の経済高度成長期にも最後まで生き残った魚種の一つである。本種はタモロコGnathopogon elongatus elongatus (Temminck and Schlegel)やスゴモロコ Squalidus chankaensis biwae (Jordan and Snyder)とともに川の小物釣りの対象魚になっている。

調理法

一般にはあまり食べられないが、茨城県の霞ヶ浦などではスズメ焼きとして販売されている。|

塩ビパイプに産み付けられたモツゴの卵 |

タモロコ |

|

スゴモロコ |

ムギツク |