黒潮と内部波が影響する沿岸域における生物多様性および生物群集のマルチスケール変動に関する評価・予測技術の創出(大島近海に出現するプランクトンと海洋環境の関係について)

【背景・ねらい】

プランクトンは肉眼で見ることが難しいくらい小さな生き物で、通常魚や貝の餌になっています。黒潮および内部波が強く影響する大島近海において、動植物プランクトンの出現状況を捉え解析することで、将来の漁場予測につながると考えています。

【成果の内容・特徴】

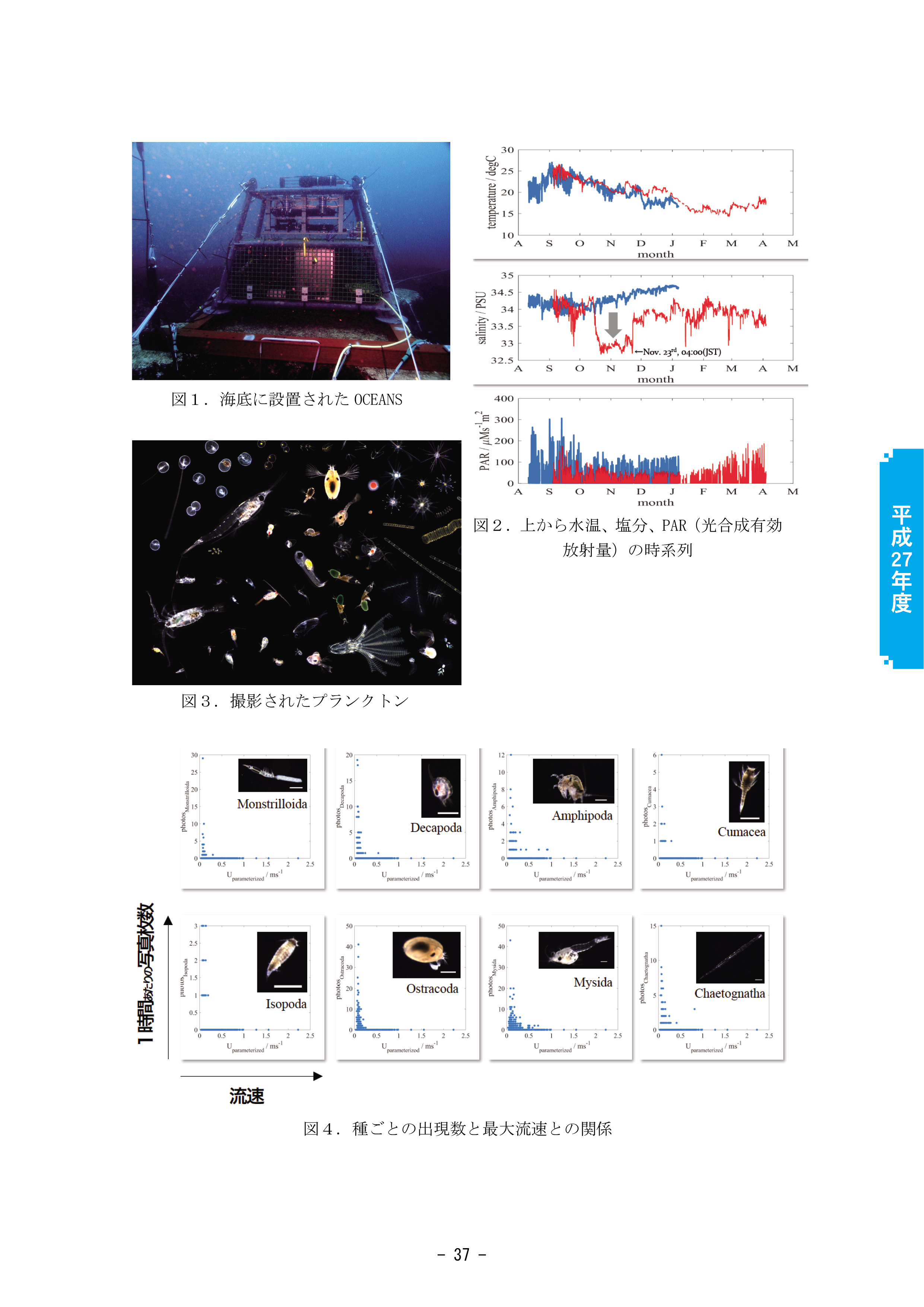

① 海底設置型観測装置OCEANS(オーシャンズ)を伊豆大島近海水深20メートルに2014年8月に設置しました(図1)。OCEANSによって24時間365日水温、塩分、流速等のモニタリング(図2)をおこなうとと当時に、海中を漂うプランクトンの定量的な撮影を行いました(図3)。

② 撮影されたプランクトンから多様な種類が伊豆大島近海に存在することが確認されました。夜間には、釣りの餌としてよく使われるアミ類(Mysida)や、ウミホタルが属する貝虫類(Ostracoda)が生きた状態で数多く撮影されました。

③ プランクトンの出現と観測された環境データに着目すると、波高が高いときや内部波が貫入するときには動物プランクトンの出現数が減る傾向がありました。これは海水の運動が大きいために動物プランクトンの行動が抑制されることを示唆しています(図4)。

【成果の活用と反映】

漁獲対象となる魚の多くは仔稚魚の期間にプランクトンを捕食します。大型魚の餌となるマイワシは生涯を通じてプランクトンが主食です。海の生態系ピラミッドを支えるプランクトンの研究は、豊かな海を維持し持続可能な漁業を行っていくうえで、大変重要なことです。オーシャンズで観測されたデータは、日本やアメリカの共同研究者がリアルタイムで研究に利用することが出来、これまでの研究のあり方を、大きく変えるものです。

(山口邦久・田中 衛)