三宅島における噴火災害と漁業資源への影響

背景・ねらい

三宅島では、平成17年2月に雄山の火山活動に伴う全島避難から約4年半ぶりに避難解除となりました。基幹産業として重要な漁業は、帰島後直ちに再開できるため、大いに期待されています。そこで、三宅島の主要な漁業対象種であるテングサ、イセエビ、カツオ、タカベ、トサカノリなどについて、噴火による影響と今後の展望について報告します。

成果の内容・特徴

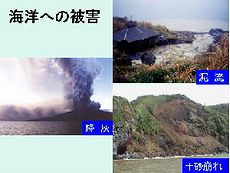

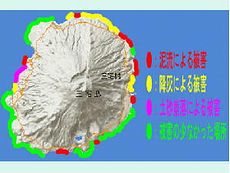

- 平成12年6月に始まった雄山の火山活動では、噴火に伴う降灰や泥流、地震による崩落土砂の流入が沿岸の磯根漁場に大きな被害を与えましたが(図1,図2)、沖合漁場ではほとんど被害を受けませんでした。

- 三宅島の主な漁業対象種は、テングサ、トサカノリなどの海藻類や、イセエビ、フクトコブシ、魚類ではカツオ、タカベ、ムロアジ、キンメダイ、マグロ類、カンパチです(図3,図4)。噴火前10年間の平均漁獲金額では、テングサも最も多く、次いでイセエビ、カツオ、タカベ、トサカノリの順でした(図5)。

- テングサ、トサカノリ、フクトコブシは噴火により大きな被害を受けましたが、テングサではオオブサは順調に回復しており、マクサ、オバクサも徐々に回復しつつあります。トサカノリとフクトコブシも良好な環境条件を備えた漁場では回復傾向にあります。イセエビの被害は小さく、資源水準は噴火前とほぼ同様と考えられました。

- 魚類はカツオ、タカベ、ムロアジ、マグロ類、カンパチなど回遊魚が多いことや、底魚のキンメダイは生息水深が深いため、被害はほとんどないと考えられました。

成果の活用と反映

噴火災害が漁業資源に与えた影響を調査したことで、三宅島漁業の復興に向けた方策を構築することができます。 (川辺 勝俊)

図1 噴火による海への被害 |

図2 噴火による漁場被害図 |

図3 主要な行革対象種1 |

図4 主要な漁獲対象魚 |

図5 平成10年の漁獲金額の比較と被害が大きかった種 |

|