三宅島における磯根資源の現状

背景・ねらい

平成12年の三宅島噴火から5年が経過しました。平成17年2月には全島避難が解除されましたが、磯根資源を対象とした漁業は帰島後直ちに操業が行えることから、三宅島漁協では大きな期待を寄せています。そこで、磯根漁業を支援するため、避難前まで最も生産額の高かったテングサ類を中心に、サザエ、トサカノリ、アントクメ、フクトコブシについてモニタリング調査を実施しました。

成果の内容・特徴

- 平成17年度に三宅島沿岸域44点で磯根資源調査を行いました(図1)。

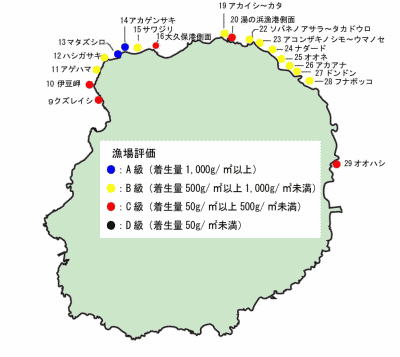

- オオブサのモニタリング調査を18漁場で実施しました(図2)。漁場評価は、ほとんどの漁場でA級とB級であり、十分漁業が成立すると考えられました。

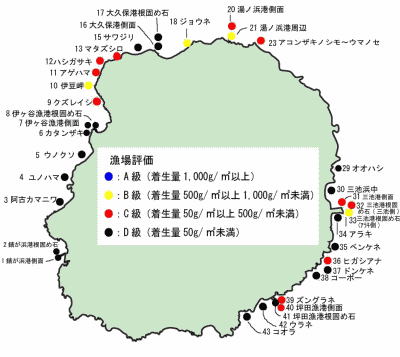

- マクサのモニタリング調査を35漁場で実施しました(図3)。一部の漁場で生育の良好な場所もありましたが、生育範囲は局所的でした。その他の漁場における評価はすべてC級とD級であり、昨年までと同様マクサ漁業は不可能と考えられました。

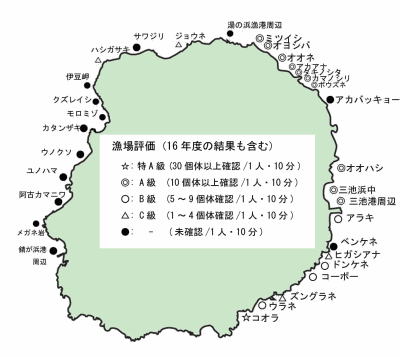

- サザエのモニタリング調査を16年度と17年度で計32漁場で実施しました(図4)。サザエはハシガサキから湯の浜漁港、三池港を経てコオラに至る沿岸各漁場に分布し、資源量はコオラが最も多く、北東部や東部でも多く見られました。一方、島の西側では生息が確認出来ませんでした。

- トサカノリのモニタリング調査を44漁場で実施しました(図5)。トサカノリはすべての漁場で繁茂が確認できました。本種は着生水深の範囲が潮間帯下部から30m程度と広く、またテングサ調査と併行して行っているため、深場の調査は出来ませんでしたが、水深15m付近までは、北部のサワジリとジョウネおよび錆が浜港で多くの着生量が確認できました。

- アントクメのモニタリング調査を44漁場で実施しました(図6)。繁茂が確認できたのは、オオハシからウラネに至る島の東側から南東側のみでした。藻長は短く、最盛期の夏場でも40cm程度でしたが、いずれも非常に多くの株数が確認できました。アントクメの分布域は、概ねサザエの分 布域の範囲内でしたが、今年度最もサザエが多くみられたコオラでは、アントクメの生育はみられず、サザエとアントクメについて、明瞭な関連性は明らかに出来ませんでした。

- フクトコブシ調査を5漁場で実施しました。昨年同様、天然貝は伊ヶ谷が最も殻長が大きく、肥満度は、坪田漁港手前とアラキ、伊ヶ谷が高い傾向がみられました。また、殻長はどの漁場でも天然貝より放流貝の方が小さい結果となりました。漁場別の放流貝の割合は、今年度は坪田漁港手前が40.7%と最も高く、次いでアラキ8.8%と三池浜中7.4%でした。

成果の活用と反映

- 調査結果は、毎回、調査終了後直ちに三宅島漁協へ報告し、漁業者が操業する際の目安とすることができました。(川辺勝俊)

図1 調査漁場図

図2 オオブサの漁場評価

図3 マクサの漁場評価

図4 サザエの漁場評価

図5 トサカノリの漁場評価

図6 アントクメの生育範囲