“稚魚のゆりかご”アマモ場の復活を目指して

研究の背景とねらい

国と臨海都県による「東京湾再生(川を含む)」の動きが活発化し、水生生物の生息場となるアマモの再生が注目されています。神奈川県( NPOと共同)と千葉県はアマモ造成試験を既に実施しており、東京湾奥でも同様の実証試験を始めました。

成果の内容と特徴

1 株の移植方法と株流失の防止策

- 地下茎をできるだけ長く採取し、地下茎の先端部分を深く植え込む(約10cm)ことで、 補助的手段を用いないでも、移植直後の株流失が防止できました。地下茎を傷めない点で有効な方法と考えられました。

- 移植場では、エイの洗掘により株が流失しましたが、防護網や塩ビパイプを周りに施す ことで、被害がほぼなくなりました(写真1、写真2)。

写真1アマモと防護網 |

写真2 エイの洗掘穴(奥にアマモ) |

2 生育と生物蝟集効果

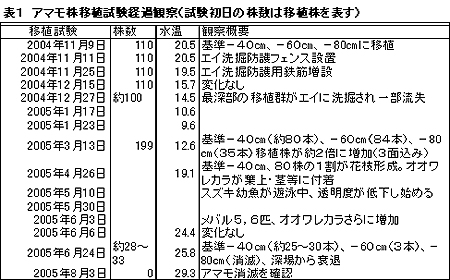

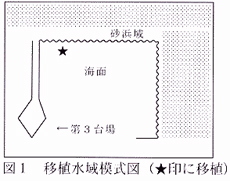

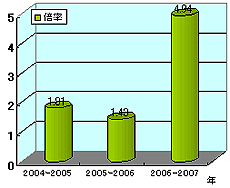

- 透明度が好転する晩秋に移植した株の生育が最も良好で、3月には1.4倍から4.9倍に達し、 6月から8月までの生育を確認しました。この間、花枝が形成され種子を回収しました(図1、図2、表1:2004年から2005年の事例、写真3、写真4)。光量不足となる夏期には、基準海面-80cm→-60cm→-40cmの順に衰退しました。

- 東京湾の透明度の現状を考えると、基準海面-40cm前後の浅場帯が広く確保できるような緩傾斜面を造ることが、二枚貝の生息場と併せて重要と考えられました。

- 4月以降には、砂泥地で見かけないワレカラ類が草体の周りに無数に集まり、スズキ、メバル、ギンポ類の幼魚が遊泳するなど、生物蝟集効果は大きいと判断できました(写真5、写真6)。

|

図2 アマモ株の倍率(11月移植→3月) |

写真3 5月基準海面-40cmの草体 |

写真4 5月稲穂のような花枝形成 |

写真5 群がるオオワレカラ |

写真6 集まったメバル |

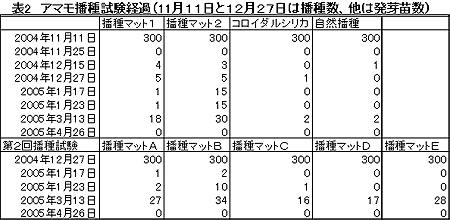

3 播種、苗移植の経過と問題点

- ゲル状物質に種を封入する方法、播種マット、直播きの3つの方法で行ったところ、スナモグリなどの穴に迷入しない播種マット方式がお台場では良好でした(表2)。

- なお、3月までに確認できた苗は、4月には確認できませんでした。草食性カモ類の食害も想定されるものの、播種又は苗移植時期を早めて、透明度が低下し始める春までに、できるだけ大きく生長させておくことが重要と考えられました。

成果の活用と反映

アマモの移植実証試験を通して、生育最適水深・移植時期・播種方法、魚類や餌生物などの生物蝟集効果を確認しました。これらの概要はHPにも掲載していますが、今後は移植マニアルを作成して関係機関のアマモ場造成事業に反映したいと思います。なお、平成18年より、関係機関のアマモ場造成試験への技術的支援を行っています。

小泉 正行