三宅島におけるテングサ回復に向けた取り組み

研究の背景とねらい

テングサは噴火前まで最も漁獲金額が多い三宅島の代表的な漁業種でしたが、噴火によってテングサは大きな被害を受けてしまいました。その後の回復状況を種類別(オオブサ、マクサ)に毎年モニタリングするとともに、回復の遅れているマクサについては不良原因の究明と人為的な漁場造成に向けた事前調査を実施しました。

成果の内容と特徴

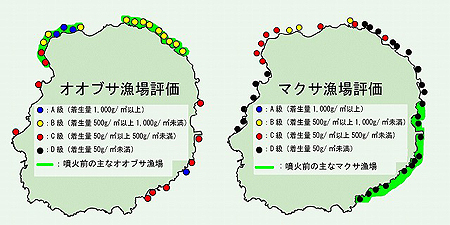

- 平成16年度から19年度にかけて毎年三宅島沿岸域のテングサ漁場でモニタリング調査を行い、テングサ着生量を把握しました(図1)。テングサ類(オオブサ、マクサ)はこの4年間で着生量に顕著な変化はみられず、オオブサはどの漁場でも概ね着生量は良好でした。マクサはごく一部の限られた漁場で着生の良好な場所もみられましたが、ほとんどの漁場では依然として着生状況は良くありませんでした(図1)。

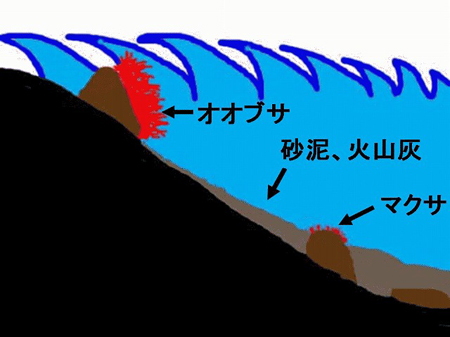

- テングサ類着生の良否は着生基盤の確保が重要であることがわかりました。オオブサが主に着生している波打ち際の岩の側面は、常に波浪によって岩面が洗われていますので火山灰や砂泥が堆積しづらく、そのために被害を受けにくかったと考えられました(図2)。

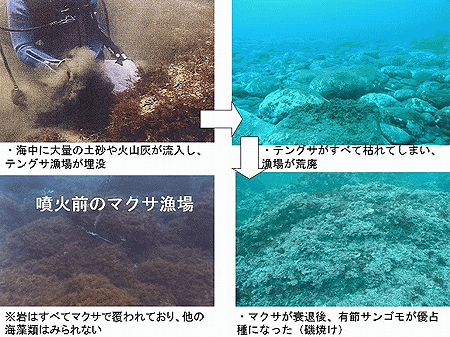

- マクサは水深3mから10mの海底の岩盤や石に着生しています。海底の岩面には火山灰や砂泥が堆積した結果、マクサは枯渇してしまいました(図2)。その後これらの場所には悪条件に強いサンゴモなどの雑藻が先に着生してしまったため、新たにマクサが着生しづらい状態になっています(図3)。

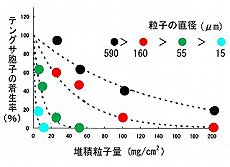

- マクサ胞子の着生は、堆積粒子量が多く、堆積粒子の小さいほど良くないことがわかりました(図4)。その他に、海底から着生基盤までが高かったり、常に流れのある場所では比較的マクサが生育していることもわかりました。

- 海藻類が生育するのに必須の栄養塩の分布について調べた結果、島の北東側が南西側より濃度が高いことがわかりました(表1)。

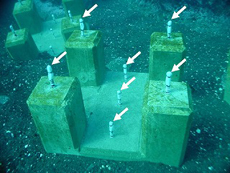

以上の結果から、マクサ漁場を人工的に造成するための適地を選定するとともに、マクサが着生しやすい形状の人工礁を設計しました。その人工礁は海底からの比高が高く、さらに浮遊しているマクサの藻体が容易に付着する性質を持つ特殊繊維を装着することによって栄養体繁殖による増殖を期待しました。人工礁設置から2ヶ月後にはすでに特殊繊維にマクサ藻体の付着が確認されました。今後、このマクサが特殊繊維からコンクリート面に生長していくことが期待できます。

成果の活用と反映

漁業者が操業する際の目安となるよう、モニタリング調査結果は毎回調査終了後直ちに三宅島漁協へ報告しました。また、漁場造成による人為的なマクサ資源回復のための手法の確立が期待できます。

川辺 勝俊

図2 テングサ着生と堆積物の関係

図3 マクサ漁場荒廃の過程

図4 堆積粒子量・粒子径と着生率の関係 |

表1 三宅島周辺域の栄養塩濃度 |

図5 マクサ人工礁 (矢印の特殊繊維が砂で埋まらないよう 海底から高くしてある) |

図6 特殊繊維に付着したマクサ藻体 (この場所で根付いて周りに広がる) |