アントクメの人工種苗

背景・ねらい

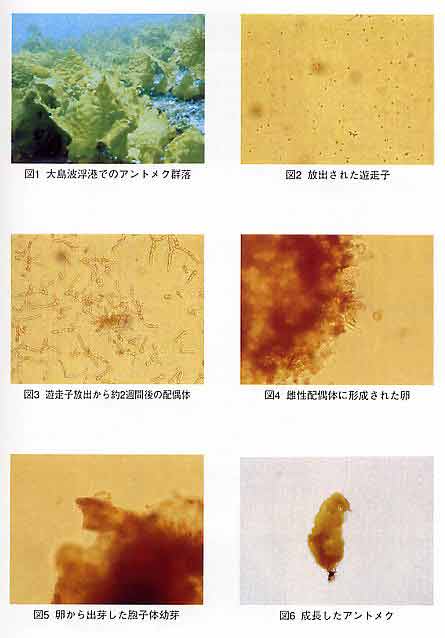

アントクメ(図1)は伊豆諸島に分布する唯一のコンブ科の海藻で貝類の餌料として重要であるが、大島では1998年以降、島南部の1箇所を除き確認できなくなり貝類への影響が懸念されている。大島分場ではアントクメの藻場修復に必要な遊走子の採苗に取り組んだ。

成果の内容・特徴

- アントクメ胞子体の子嚢班が出ている部分を解剖バサミで切り取り、30分ほど陰干しした後、滅菌海水を満たしたビーカーに胞子体切片を入れ遊走子の放出促進を行った。数分後、多数の遊走子を得た(図2)。

- 遊走子をスライドグラスに付着発芽させ、得られた配偶体を恒温器で培養した(図3)。

- 遊走子放出から3ヶ月後の12月14日には雌性配偶体に卵の形成を確認した(図4)。

- 卵形性から1週間後の12月21日には胞子体幼芽が形成され、12月27日には280µに成長した(図5)。

- 胞子体は3月26日には葉長51mm、葉幅24mmに成長した(図6)。

成果の活用と反映

アントメクの遊走子を人工的に得ることに成功し、その後、培養を継続し配偶体、卵形性、胞子体幼芽の成長を明らかにした。今回のアントクメ人工採苗の技術をもとに消失したアントクメ藻場の修復に必要な技術を開発する予定である。

(文責:駒澤 一朗)