「ほっとけ飼育」によるアカハタ稚魚づくり (低コスト・省力化・安定生産への取り組み)

【背景・ねらい】

小笠原諸島ではアカハタ(図1)は重要な漁獲対象魚の1つですが、近年、資源の減少が懸念されているため、放流用稚魚の生産を行っています。従来の換水式飼育では稚魚が8から10 mmに達する頃に原因不明の大量斃死が頻繁に起こり、稚魚の生産が不安定でした。「ほっとけ飼育」は、(独)水産総合研究センターが開発した稚魚の生産技術で、作業の省力化や作業時間の短縮、無換水飼育により水質が安定していることが特徴です。アカハタ稚魚の大量斃死が換水による水質変化との仮説を立て、水質が安定しやすい「ほっとけ飼育」で稚魚の生産を行った結果、安定生産が可能になりました。

【成果の内容・特徴】

-

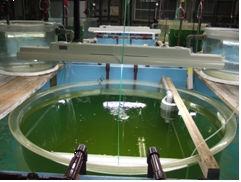

平成23年9月14日に1 kl水槽3基にアカハタ仔魚約5万尾ずつを収容して、「ほっとけ飼育」試験を開始しました(表1、図2、図3)。

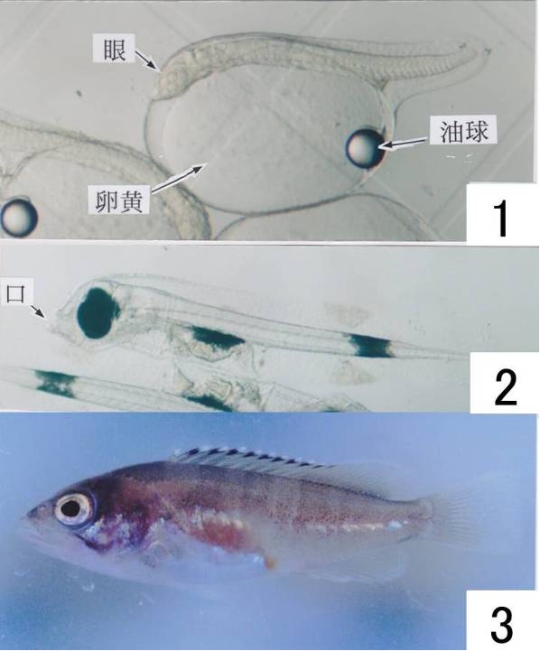

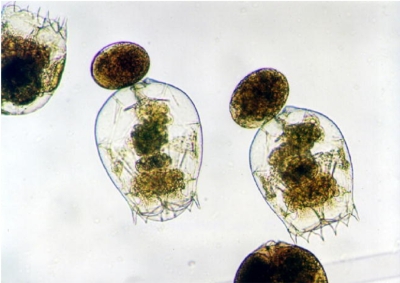

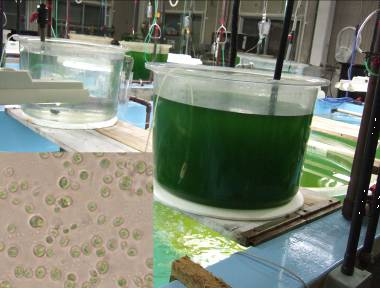

- 仔魚が開口したふ化後2日目(図3)に、餌となるワムシ(図4)60個体/mlの密度で給餌し、同時に、ナンノクロロプシス(図5)はふ化後2日目から43日目まで毎日添加しました。この間、飼育水槽内のワムシは100から200個体/mlの密度が維持されました。

- 一般に、ハタ類はふ化後2から5日目位までは、口が非常に小さいことからふ化直後の小さなワムシしか摂餌できず、摂餌に失敗して大きな減耗が起こることがよく知られています。今回のアカハタでは、飼育水槽内にはふ化直後の仔虫から成体までの各サイズのワムシが豊富に揃っていましたので、仔魚は十分量の仔虫を摂餌できました。その後、仔魚は成長にともなって徐々に大型のワムシを好んで摂餌するようになりました。

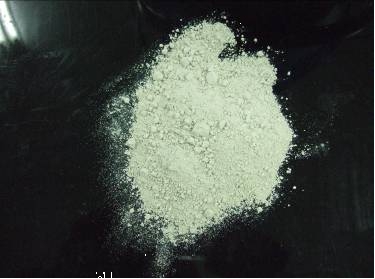

- ワムシ密度が高く、無換水のため、水質悪化が懸念されましたが、貝化石(図6)を毎日水槽内に散布した結果、飼育期間中、良好な水質環境が維持できました。貝化石はカルシウムを主成分とした多孔質構造で、水質悪化の原因となる硫化水素やアンモニアを吸着します。

- 今回の飼育では全長8から10 mm頃の大量斃死は一切みられず、ふ化後55日目には全長約30から50 mmの稚魚を5,528尾取り上げました。生残率は3.8%で、3水槽とも大きな差がなく(表2)、安定した結果が得られました。また、十分事業化が可能な成績でした。

【成果の活用と反映】

この技術は、直ちに小笠原島漁協養殖事業部に技術移転して、アカハタ稚魚の安定生産に貢献しています。

(川辺勝俊)

図1 アカハタ成魚(全長26 cm) 図2 アカハタ飼育水槽

図3 アカハタ仔稚魚の写真.。 1. 水槽に収容直後の仔魚(全長1.6 mm)、

2. 摂餌開始時の仔魚(全長2.7 mm)、3. 取り上げ時の稚魚(全長42 mm)

表1 ほっとけ飼育と従来の飼育方法の比較

|

|

ほっとけ飼育 |

従来の飼育方法 |

|

ワムシ給餌 |

ふ化後2日目の朝に1回だけ給餌 | 毎日朝と昼の2回給餌 |

|

換水 |

おおむねふ化後40日目までは無し、ふ化後40日目から換水開始 | 卵収容直後から換水開始 |

|

底掃除 |

おおむねふ化後45日以降から、2から3日おき | おおむねふ化後20日目以降から毎日 |

|

貝化石 |

毎日散布 | 無し |

図4 仔魚の餌となるワムシ、大きさ0.1から0.2 mm

図5 ワムシの餌となるナンノクロロプシス、

左下は拡大写真、大きさは約0.001から0.0002 mm

図6 水質改善に効果のある貝化石、粒径は約0.07 mm

表2 アカハタ稚魚生産結果

|

水槽No.1 |

水槽No.2 |

水槽No.3 |

合計 |

|

|

ふ化仔魚数(尾) |

54,515 |

40,593 |

56,873 |

151,980 |

|

生残数(尾) |

1,647 |

2,186 |

1,695 |

5,528 |

|

生残率(%) |

3 |

5.4 |

3 |

3.8 |