外見からハマトビウオの雌雄を見分ける (雌雄別魚体組成から資源状態を探る!)

【背景・ねらい】

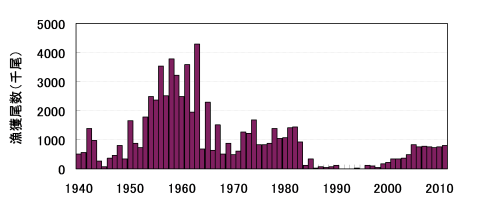

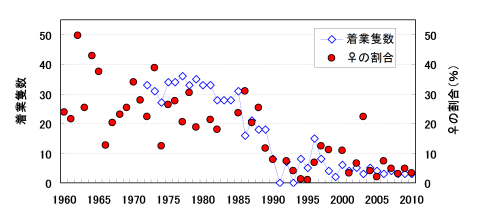

東京都では平成13年以降、都独自の漁獲可能量(TAC)制度を導入して、ハマトビウオの漁獲量制限を行っており、近年、その資源は順調に回復し、漁獲量も一定水準まで回復しました(図2)。一方で、以前に比べ操業隻数が減少したことで、漁場利用実態が変化し、漁獲物に占める雌の割合も減少しました(図3)。これにより、月数回の魚体購入では雌の体長組成の推移を把握することが困難となっていました。そこで、漁獲物を大量に測定できる水揚時の体長測定と同時に雌雄の判別が可能となるように外見での雌雄判別方法の確立を試みました。これにより漁期中の雌雄別の体長組成や雌雄比の変化を把握し、産卵盛期等を推定しました。

【成果の内容・特徴】

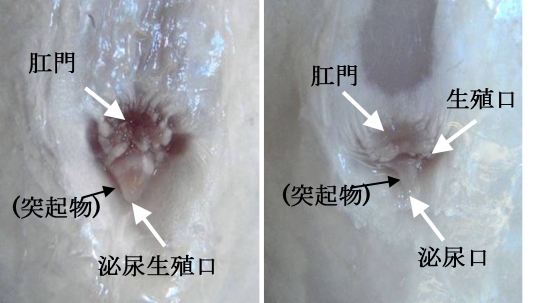

- これまでは開腹による生殖巣の確認が必要であったトビウオ類の雌雄判別が、総排泄口の形状を確認することにより可能となりました(図5)。平成23年5月25日にハマトビウオ8尾、トビウオ42尾計50尾で検証したところ、成功率は98%でした。

-

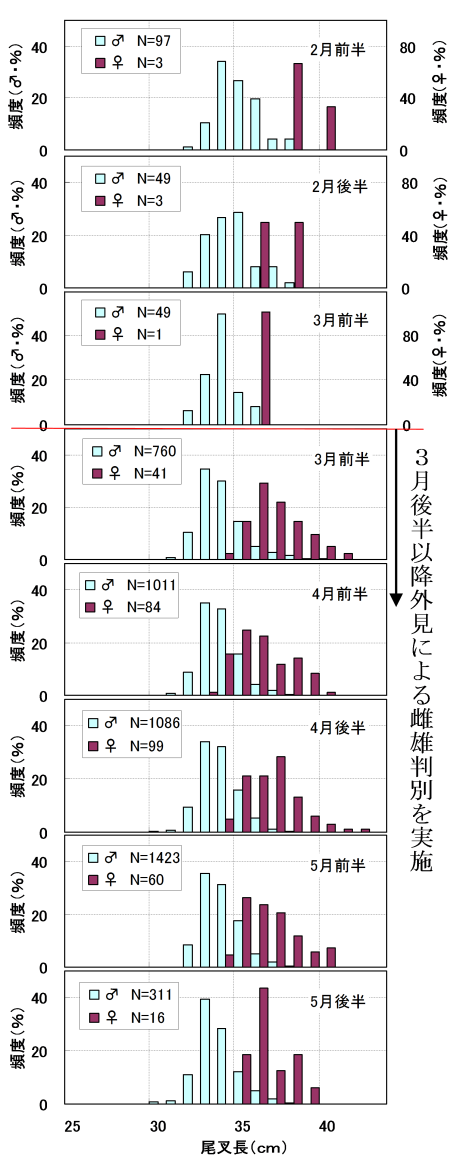

平成23年1月から5月に八丈島周辺海域で漁獲されたハマトビウオについて31回計722尾(無作為581尾、選別141尾)の開腹を伴う魚体測定を実施しました。また、ハマトビウオ水揚げ時の体長測定により37日延べ67隻計7561尾の体長(尾叉長)測定を実施し、併せて3月25日からは①の方法により4,569尾について雌雄判別を実施しました。これらの結果から、雌雄別体長組成と雌雄比の変化を把握することができました。

-

雌雄別体長組成の把握により、漁期を通じて雄に比べ雌の方が大型であることがわかりました。また、漁期中の体長組成の変化は、雌については前半の測定数が少ないため明らかではありませんでしたが、雄では漁期の経過とともに小型化する傾向が見られました(図6)。

-

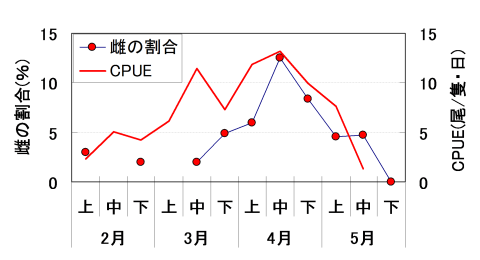

雌雄比およびCPUE(1日1隻当たりの漁獲尾数)の変化により、平成23年漁期の産卵盛期を4月中旬と推定しました(図7)。

【成果の活用と反映】

今回の雌雄判別方法を用いることで、大量の雌雄判別が可能となり、八丈島に来遊するハマトビウオの日々の雌雄比の変化や漁期中の雌雄別体長組成の推移が把握できるようになりました。今後は、この方法を継続し適正な漁獲数量管理を行う上で重要となるハマトビウオの資源量推定の精度向上に反映させていきます。

(橋本 浩)

図1 ハマトビウオ

Cypselurus pinnatibarbatus japonicus

図2 八丈島におけるハマトビウオの漁獲量推移

図3 ハマトビウオの雌雄比と流刺網着業隻数の推移

図4 雄の総排泄口 図5 雌の総排泄口

図6 雌雄別体長(尾叉長)組成の推移

図7 雌雄比とCPUEの旬別推移