メカジキの漁場予測を目指して

【背景・ねらい】

小笠原諸島では、水深600から2,000mの陸棚斜面において、日中400から600mを遊泳するメカジキやメバチを対象とした「たて縄漁業」が盛んです。しかし、本土からは遠く離れ、漁業資材や燃料費はもとより出荷経費は非常に割高です。漁船が効率的に好漁場に到達することができれば、漁場探査にかかる往復の燃料費を節約し、操業時間の短縮による労務時間の軽減、さらに豊漁による収益の増加が期待できます。今回、メカジキの好漁場位置を予報するためのシステムを開発しました。

【成果の内容・特徴】

-

3次元水温構造推定システム

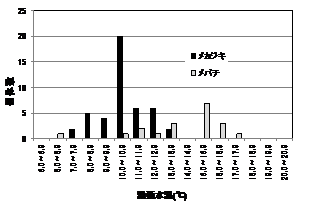

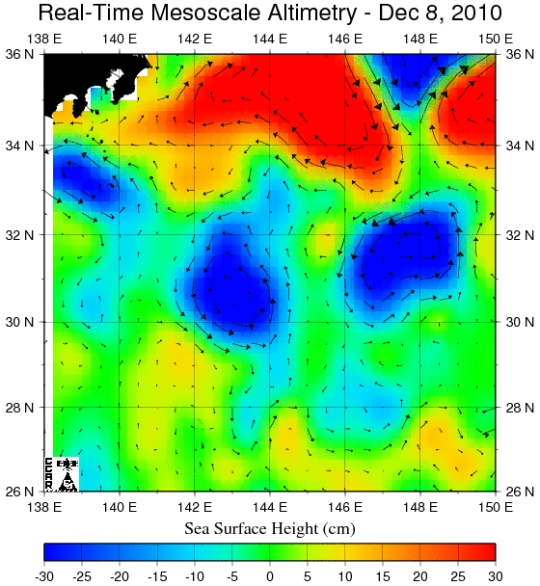

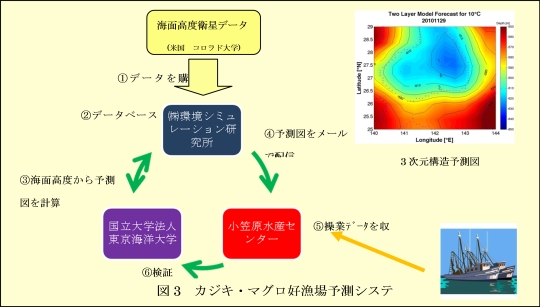

平成18から20年度メカジキ標識放流事業の調査・研究により、メカジキは10℃台の水温帯で約44%、メバチは15℃台の水温帯で約37%が漁獲されることが分かりました(図1)。これにより、JST((独)科学技術振興機構)の重点地域研究開発推進プログラムを活用。産学官連携により、最新の海面高度衛星データ(図2)をコロラド大学より購入、小笠原諸島周辺海域において水温と水深と位置の3次元構造を推定し、小笠原水産センターに配信するためのシステムを開発しました(図3)。

-

メカジキの好漁場を形成するための条件

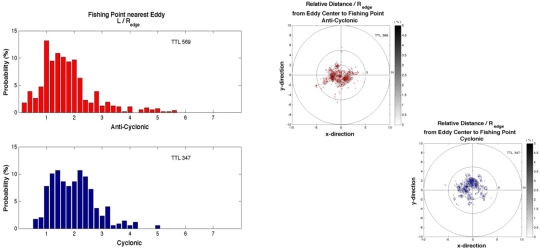

(1) 海面高度衛星データ*1から中規模渦*2 (暖水渦と冷水渦)を抽出 、漁獲位置との関係を調べました。漁獲が多かった場所は、暖水渦周辺では、渦縁辺部の南側、冷水渦周辺では縁辺の外側域北側でした(図4)。

(2) 過去にさかのぼり2005年1月から2010年5月までの間で推定した3次元構造と漁獲位置(814件)との関係では、水温10℃の水深が約580mのところにおいて、最も多く漁獲されました。

*1 人工衛星(T/P,GFO,ERS-2など)に搭載されたマイクロ波レーダーにより海面の高さを測定したもの

*2 暖水渦とは、周囲より水温と水位が高く北半球では時計回りの循環をもつ渦。その大きさは数百キロに達する。冷水渦はその反対の特徴を持つ

【成果の活用と反映】

本システムは、さらに精度の向上を図るために、漁業者の協力のもと実証試験を重ね、対象魚種を増やしていく予定です。今後漁業においても省力化、効率化が求められるなか、同システムを他海域や他漁法にも適用することが期待でます。

(妹尾浩太郎 山口邦久)

図1 水温別における漁獲個体数

図2 海面高度衛星のデータ

(赤色:暖水渦時計回、青色:冷水渦反時計回)

図3 カジキ・マグロ好漁場予測システム

図4 左:渦中心からメカジキ漁獲位置までの距離/縁辺部までの距離。

右:渦中心からのメカジキ漁獲位置への相対位置。

(赤色は暖水渦、青色は冷水渦)