卵稚仔調査からみえてきたキンメダイの生活史

【背景・ねらい】

キンメダイは、九州南方から北海道南部にいたる太平洋沿岸から南西諸島、伊豆・小笠原諸島など起伏のある海底に広範囲に生息する底生性魚類です。島しょ漁業におけるキンメダイの重要性は年々増しており、平成20年には年間831t、全漁獲量の約20%を占めています。島しょの漁業者は、キンメダイ資源の持続的利用を図っていくため、関係県と共同で資源管理に取り組んでいます。そこで、資源管理を効果的なものにするため、キンメダイの生活史などの資源生態の解明に関する科学的データの収集に取り組みました。

【成果の内容・特徴】

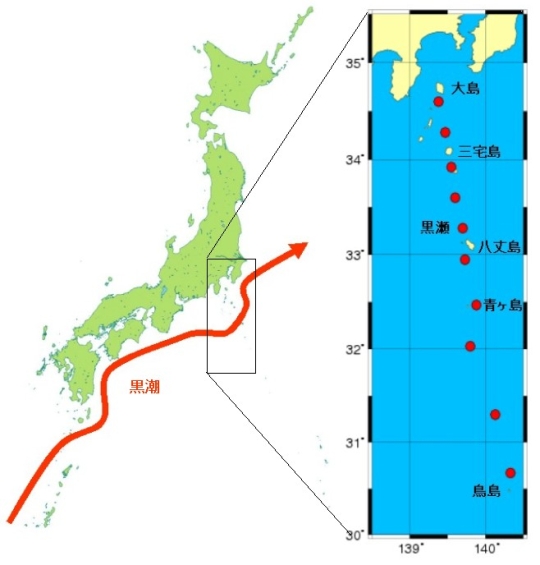

- 平成18年から22年の5ヶ年間、大島から鳥島までの10測点で卵稚仔採集を行いました(図1)。

-

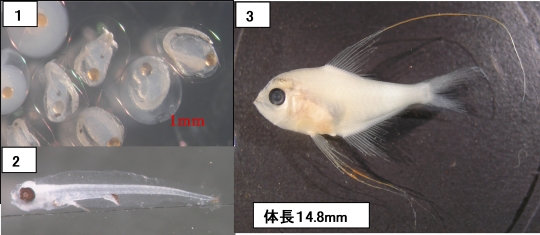

キンメダイの受精卵は、直径約1mm、橙色の油球1個が特徴です。発生が進み、孵化直前で肛門付近と脊索末端に黒色素胞が表れ、キンメダイ仔魚の特徴となります。その後の特徴は、背びれと腹びれの鰭条が長くなり、稚魚期まで続きます(図2)。

-

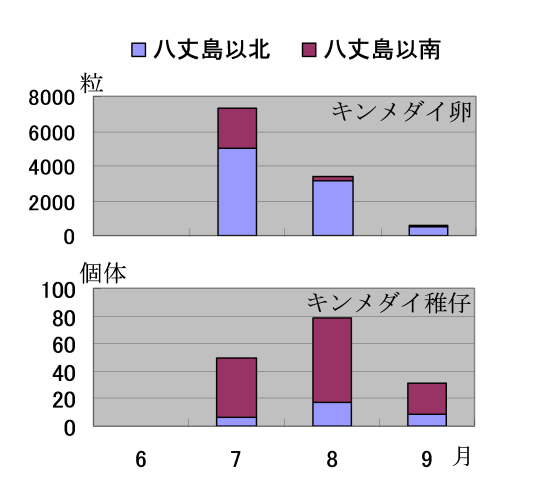

キンメダイの卵稚仔について、採集数を八丈島以北と八丈島以南の海域に分けて整理し、出現状況を検討しました。キンメダイ卵は八丈島以北に多く、両海域ともに7月、8月、9月の順に少なくなりました。キンメダイ稚仔は八丈島以南に多く、8月に多くなりました。(図3)。

-

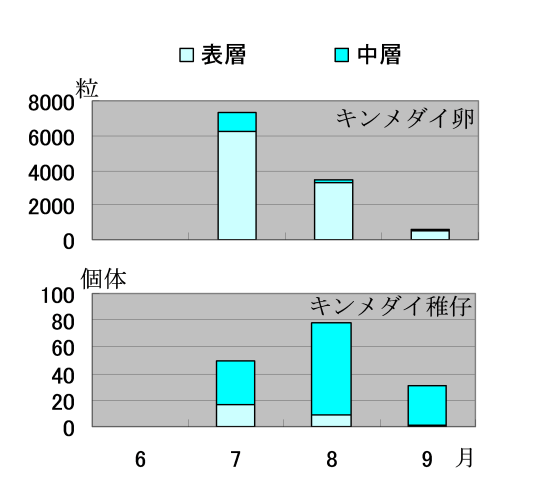

キンメダイの卵稚仔について、採集数を表層と中層に分けて整理し、出現状況を検討しました。キンメダイ卵は表層に多く、7月、8月、9月の順に少なくなりました。キンメダイ稚仔は中層に多く、8月に最も多くなりました(図4)。

-

これまでの卵稚仔調査結果から、キンメダイの卵は八丈島以北に稚仔は八丈島以南に多く、八丈島を中心とした伊豆諸島海域は、キンメダイの産卵場で稚仔魚の保育海域でもあることが推測されました。

【成果の活用と反映】

現在、都の海域で1都3県が入り会ってキンメダイ漁業を操業しており、キンメダイ資源の利用に当たって、より効果的なルール作りは喫緊の課題です。キンメダイの生活史解明を通して資源管理に必要な情報を提供します。

(千野 力)

図1 調査測点図

図2 キンメダイの卵稚仔

(卵1、仔魚2、稚魚3)

図3 海域別キンメダイ卵稚仔の出現状況(平成18~22年の平均)

図4 水深別キンメダイ卵稚仔の出現状況

(平成18~22年の平均)