海洋島第24号 巨大ブロックは海のゆりかご

第3巻第5号(通算24号) 東京都小笠原水産センター

2001年8月27日発行

巨大ブロックは海のゆりかご

小笠原の美しい海。ここでは海の透明度があまりに高いため、浅瀬では日光が底まで届いてライトブルーの素晴らしい色彩を産みだしています。この光景に惹かれて小笠原にやってくる人も多いでしょう。しかし、透明度が高いということは裏を返せば栄養分に乏しい海ということになり、それを食べるプランクトン等の魚の餌も少ない海であるということです。漁などで魚が減ってもなかなか数が回復しない、小笠原の海は一般的に思われているほど豊かではない、むしろ貧弱といった方がよい海なのです。

皆さんも一度は、南洋の美しい海に沈んだ難破船や戦争の傷跡残す戦艦の残骸の周りに、魚が群れ成して泳いでいる光景を、物語の情景やテレビの映像などで記憶に刻んだことがあるでしょう。海の中だからといっても、魚がどこででも生きていけるわけではありません。広い海域の中でも比較的水深が浅く、身を隠せる場所があるという条件を最低限満たしていなければなりません。とくに貧弱な海が広がる小笠原では、日本の200海里水域の3割ほどを占めているにもかかわらず、魚影豊かな水域は驚くほど少ないのです。沈没船の例は、魚の生息に適さない水域であっても、我々人間が適度な深さの海底に人工物を沈めれば、魚影豊かな魚礁に変わる可能性を示しています。

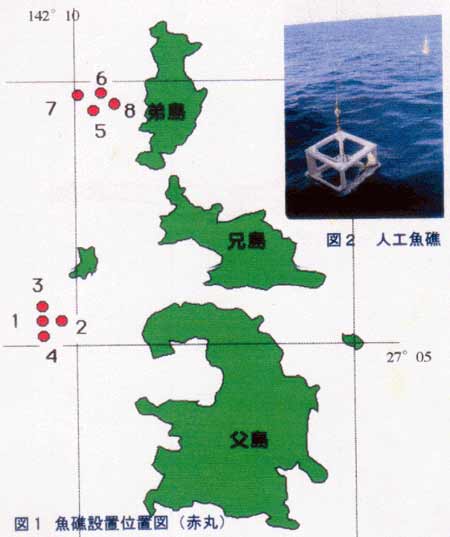

東京都は、平成5年から平成8年の4年間にわたって父島のウェザーステーション沖合に、同じく平成9年から平成12年までの4年間にわたって弟島黒崎沖合に、合わせて500個以上のコンクリートブロックを魚礁となる様海中に沈めました(図1、表1)。ブロックと一言でいいますが、3辺が2メートル×3メートル×3メートルの巨大なもので、「こんなものをこの美しい海に放り込むのか?」と思わずにはいられないようなコンクリートむき出しの構造物です(図2)。奇妙な穴ぼこが開いているのは、ブロック内の空洞が、魚が身を潜めるスペースになることを期待しているから。そう、500個のコンクリートブロックは新たに魚が生息に適した、海のゆりかごになるよう期待されて海に沈んでいるのです。

*本稿は、小笠原諸島で人工漁礁設置の公共事業をすすめている小笠原支庁産業課水産係に投稿いただきました。

| No. | 設置年度 | 設置場所(GPS) | 水深 | 基数 |

| 1 | 平成5年 | 北緯27°05'43 | 70m | 64 |

| 東経142°09'48 | ||||

| 2 | 平成6年 | 北緯27°05'43 | 60m | 63 |

| 東経142°09'74 | ||||

| 3 | 平成7年 | 北緯27°05'70 | 65m | 67 |

| 東経142°09'48 | ||||

| 4 | 平成8年 | 北緯27°05'16 | 75m | 67 |

| 東経142°09'48 | ||||

| 5 | 平成9年 | 北緯27°09'24 | 70m | 69 |

| 東経142°10'51 | ||||

| 6 | 平成10年 | 北緯27°09'50 | 70m | 69 |

| 東経142°10'34 | ||||

| 7 | 平成11年 | 北緯27°09'58 | 70m | 67 |

| 東経142°10'13 | ||||

| 8 | 平成12年 | 黒崎沖341°790m | 60m | 69 |

表1 近年における人工漁礁設置状況(図1の番号と対応)