八丈事業所トピックスNo.13 八丈島のハマトビウオ漁が終わりました。

PDFはこちら 八丈事業所トピックス13号 [645KB pdfファイル]![]()

ハマトビウオ漁について

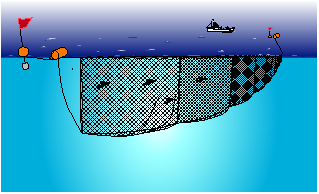

八丈島において、ハマトビウオは「春トビ」という通称名で親しまれ、町のシンボルにもなっています。本年の漁は、5月20日の水揚げを最後に約3か月半におよんだ漁が終わりました。ハマトビウオは流し刺網という漁法で漁獲されます(図1)。この漁法は魚が流れに向かって泳ぐ習性を利用して、魚の進行方向を遮るように網を流し、魚を絡ませて漁獲します。この網の長さは2.5kmにもおよび、夕方、7~8名の乗組員を乗せて出港し、翌朝まで数回の操業を行います。荒波に揺れる船上での作業は大変、過酷です。

図1 ハマトビウオ流し刺し網

本年の漁模様

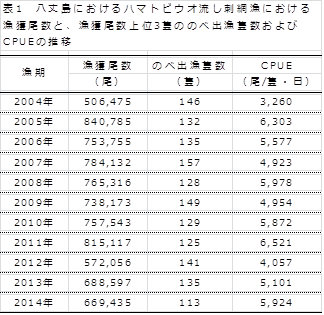

表1に2004年以降の八丈島におけるハマトビウオの漁獲尾数と、漁獲尾数上位3隻ののべ出漁隻数およびCPUE(1隻1日当たりの漁獲尾数)を示しました。今年の漁獲尾数は2004年以降、3番目に少なく、のべ出漁隻数についても最も少ない値でした。逆にCPUEは過去4番目に高く、効率的に漁獲できた様子が伺えます。

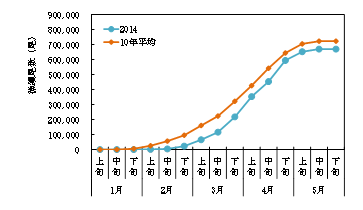

また、図2から、今年は2~3月の漁期初期の水揚げが伸び悩みましたが、3月下旬以降、順調に水揚げが伸びた様子が伺えます。ハマトビウオは黒潮に乗り、南の海域から八丈島へ産卵のために回遊してきます。今年の漁期初期には黒潮が大きく蛇行し、八丈島より南を黒潮が通過したため、ハマトビウオが八丈島に近づけず、この時期の水揚げが伸び悩んだと推測しています。

図2 2004年以降のハマトビウオの漁獲尾数の推移

ハマトビウオはイワシと同様、資源量の変動が激しい魚種として知られています。八丈島でも1990年代に漁獲がほとんど皆無となった時期がありました。島しょセンターでは、今後も種々の調査を通してハマトビウオの資源量を的確に把握し、安定した漁獲が行えるよう支援していく予定です。