内湾調査平成20年2月 湾奥におけるハゼ科魚類の出現

平成20年2月 内湾調査結果

湾奥におけるハゼ科魚類の出現

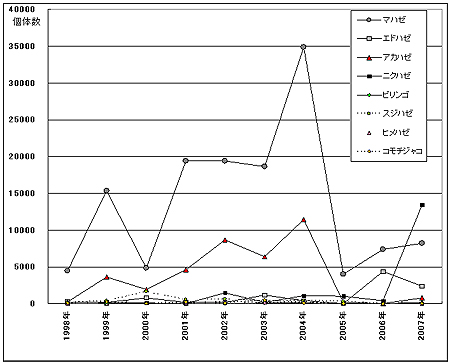

東京都内湾浅場の5地点で、小型底曳網を用いて浅場に生息する生物のモニタリング調査を毎月行っています(写真1、写真2は多摩川河口)。今回、平成10年(1998年)から平成19年(2007年)の過去10年間に採集したハゼ科魚類8種の個体数を示しました(図1)。

全体ではマハゼとアカハゼの2種が突出していますが、この2種は平成16年(2004年)をピークに、それ以後低迷し、これに替わって平成19年(2007年)にはニクハゼが第1位になりました(写真3、写真4)。このニクハゼは、海水と河川水が混じる汽水域で4月から6月頃に採集されやすい魚種ですが、ほとんどお台場で採集されたものです。

写真1 現在の羽田空港河口域 |

写真2 同左:D滑走路の建設中 |

写真3 ニクハゼ |

写真4 マハゼ |

写真5 巣穴の入り口から顔を見せるマハゼ |

写真6 合成樹脂で型どったマハゼの巣穴 (漏斗状の部分が写真5で見ることのできる入り口) |

さて、昔から庶民の釣り魚として人気の高いマハゼの生態について少し紹介します。

マハゼは、東京湾奥では水深4mから8m程の砂泥域にトンネル状の巣穴を掘って産卵し、ふ化するまで親が卵を保護する習性があります(写真5)。

この巣穴の構造については、昭和58年(1983年)に合成樹脂を巣穴に流し込んで明らかにしており、樹脂が固まった部分がマハゼの住居兼保育場になります(写真6)。そして、中央の平たく斜めに伸びる部分の壁の上部に卵が産み付けられます。センターの展示室には、その当時のものが保管してあり、卵が産み付けられた跡も見ることができますので、興味のある方はお越し下さい。

なお、マハゼが増えるためには、親魚が産卵場として好む適地(水質・底泥の両面)がどの程度存在するか、ふ化した仔稚魚が生活する干潟がどの程度確保できるか、それらの干潟や、成長とともに移動する先々の河口域や運河などで貧酸素水に影響されない安定した水質が維持できるかどうかも重要な条件となります。

平成20年2月15日 内湾水質調査結果

| 調査位置 | St.1 羽田洲 | St.2 羽田沖 | St.3 15号地 | St.4 三枚洲 | St.5 お台場 | |

| 時刻 | 9:22 | 8:41 | 10:35 | 10:15 | 11:16 | |

| 天候 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | |

| 風向/風速(m/s) | NE/4.9 | NE/5.8 | N/4.0 | NNE/4.2 | N/2.4 | |

| 気温(℃) | 3.8 | 4.1 | 10.3 | 9.9 | 9.2 | |

| 実測水深(m) | 5.2 | 6.4 | 7.0 | 6.3 | 3.6 | |

| 透明度(m) | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | |

| 水色 | 5GY3/3 | 5GY3/3 | 5GY3/3 | 5GY3/3 | 5GY3/3 | |

| (暗灰黄緑色) | (暗灰黄緑色) | (暗灰黄緑色) | (暗灰黄緑色) | (暗灰黄緑色) | ||

| 水温(℃) | 表層 | 9.11 | 9.17 | 9.33 | 9.42 | 9.12 |

| 底層(B-1)m | 9.36 | 9.11 | 10.20 | 10.70 | 9.1 | |

| 塩分(PPT) | 表層 | 30.21 | 30.29 | 29.65 | 27.37 | 28.82 |

| 底層(B-1)m | ||||||

| pH | 表層 | |||||

| 底層(B-1)m | ||||||

| DO(mg/L) (%) | 表層 | 9.67 | 8.81 | 9.18 | 8.84 | 8.76 |

| % | 104.5 | 95.9 | 100.1 | 95.2 | 94.6 | |

| 底層(B-1)m | 9.66 | 8.80 | 8.28 | 8.37 | 9.08 | |

| % | 106.1 | 96.3 | 93.9 | 94.4 | 99.1 | |

| 濁度(ppm) | 表層 | 5.7 | 5.1 | 4.6 | 8.1 | 4.3 |

| 底層(B-1)m | 5.6 | 6.8 | 7.7 | 14.6 | 5.3 | |

| 電気伝導率(mS/cm) | 表層 | 53.38 | 53.14 | 53.85 | 49.26 | 51.97 |

| 底層(B-1)m | 55.44 | 55.01 | 56.84 | 56.75 | 52.67 | |