内湾調査平成17年5月 底曳網調査風景と生き物たち

平成17年5月 内湾調査

調査風景と生き物たち

下の画像は、海底に住む生物を捕るための底曳き漁具で、いつもこれを使用しています。調査地点では、海底に着いたのを確認してから30mほどゆっくりと曳きます。

その結果、葛西臨海公園沖の三枚州(表のSt.4)では、例えば手の平上に見られるようなニホンイサザアミ(小さい個体)、エビジャコ(大きい方の個体)、マアナゴの子供たちも確認できました。

|

|

|

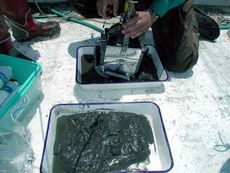

毎年、5月と9月には、各地点で海底の泥を採取し、持ち帰って泥砂の粒度組成や、栄養塩、有機物量、泥に住むゴカイ類やチヨノハナガイなど小型の2枚貝などを調べます。

|

|

|

お台場での小学生を対象にした課外学習を行いました。その時の生物を一部紹介します。

下のクラゲは、アカクラゲで、ひげのように伸びている触手には強い毒があります。ほんの少しだけ触ってみたのですが、皮膚が強くつねられたような、刺すようなピリピリ感が数時間残りました。泳いでいて全身に触れたら大変なことになります。ご注意下さい!

なお、乾燥した触手が粉になって空中に舞うことで"くしゃみ"を起こすことから、ハクションクラゲとも呼ばれるようです。

2尾の魚は、干上がった石の下から捕れたチチブで、ハゼ類の仲間です。沼や川に住むも淡水の魚と思われてますが、意外にもアサリがいる環境下で生きているものがいます。

|

|

|

|

|

|

|

|

左のオオワレカラは、移植したアマモ場から採取しましたが、子供達はゴミの切れっ端と思っていたようです。 |

平成17年5月25日 内湾調査

| 調査位置 | st.1 羽田洲 | st.2 羽田沖 | st.3 15号地 | st.4 三枚洲 | st.5 お台場 | |

| 時刻 | 11:20 | 12:12 | 9:55 | 8:57 | 13:05 | |

| 天候 | d | d | d | d | d | |

| 風向/風力 | E/4 | E/4 | NEE/1 | NE/3 | E/1 | |

| 気温℃ | 21 | 22 | 20 | 19 | 23 | |

| 水深(B)m | 2.5 | 4 | 5 | 3 | 2 | |

| 透明度m | 2 | 2.5 | 2 | 2 | 1.5 | |

| 水色 | ||||||

| 水温℃ | 表層 | 21.6 | 20.0 | 22.5 | 23.3 | 21.4 |

| 低層(B-1)m | 21.3 | 18.9 | 20.6 | 22.8 | 21.3 | |

| 塩分 | 表層 | 25.6 | 26.1 | 16.7 | 13.3 | 24.0 |

| 底層(B-1)m | 26.5 | 28.7 | 17.6 | 19.5 | 24.2 | |

| pH | 表層 | 8.37 | 8.10 | 8.13 | 7.79 | 8.04 |

| 底層(B-1)m | 8.15 | 8.07 | 7.89 | 7.01 | 8.07 | |

| DOmg/L | 表層 | 9.97 | 9.88 | 10.46 | 6.63 | 8.23 |

| 底層(B-1)m | 7.30 | 7.14 | 7.49 | 6.10 | 7.71 | |

| 濁度 | 表層 | 4.06 | 4.09 | 2.79 | 2.20 | 3.81 |

| 底層(B-1)m | 4.02 | 4.44 | 4.17 | 3.05 | 3.80 | |

| 電気伝導率 | 表層 | 5.1 | 3.6 | 6.7 | 10.5 | 7.1 |

| 底層(B-1)m | 4.6 | 7.2 | 6.9 | 7.1 | 10.4 | |