内湾調査平成17年11月 東京都内湾で育つアユの調査

平成17年11月 内湾調査

東京都内湾で育つアユの調査

今月から、東京湾に下ったアユの子供(イワシ類のシラスに似ていることからシラスアユと呼びます)の分布調査を始めました。

本年度は、上図★印で示した6地点を中心に調査を3月まで行いますが、各地点では波打ち際などの浅場と、その沖合の海面・中層・底層で網を曳いて分布調査を行います。

左下は波打ち際での調査風景です。小型の地曳き網を使用して岸伝いに曳きます。

右下は、その沖側の調査漁具で、通称、ソリネットと呼びます。赤いブイで深さを調整し、底についても海底の泥を入れないよう工夫しています。

|

|

|

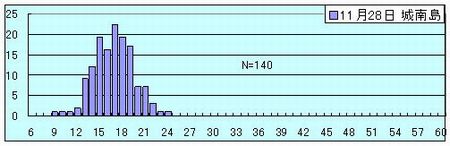

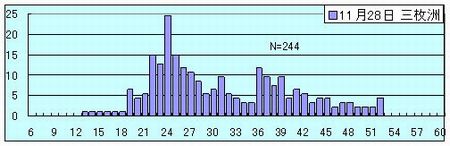

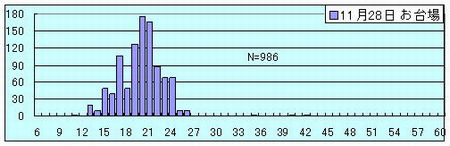

シラスアユが多く採集されたのは、城南島、三枚洲、お台場の3ヶ所でした。グラフの縦軸が個体数、横軸が全長(mm)です。このうち、旧江戸川河口に当たる三枚州のシラスアユは、すでに50mmを越えている個体もあり、何月頃に川でふ化したアユの子供であるのか興味深いところです。以前にも報告しましたが、頭部にある耳石を解析して明らかにしていく予定です。

アマモの移植と播種

<苗の移植>

富津で採取したアマモ340株を11月9日にお台場へ移植しました(左上の写真)。移植後のアマモのまわりにはスナモグリなどの孔が多数見ることができます。

右上の写真は、室内水槽で展示しているアマモですが、写真中央に白い破線が見えるかと思います。間違って白いペンでなぞったわけではありません。。。。????

これは窓側に差し込んだ光のエネルギーでアマモが光合成を行い、枯死し始めた葉との境の部分から酸素を水中に出しているものと考えられます。葉の折れ曲がった部分からも出ていることもあります。このような破線が見えたのは光が差し込む午前中でした。植物と光との関係の重要さが納得できる一面です。

<播種(種まき)>

左下の写真は、播種用のアマモの種子です。計数シャーレーの枠が5mmですから、おおよそ3mm大で、米粒よりも少し小さいほどです。

右下の写真は、椰子など植物繊維でできた生地のマットに一枠当たり300粒はさんで株移植場の周辺に設置しました。

なお、播種方法には、この他にも、1.直播きや2.ゲル状物質に封入する方法などがありますが、上記したように当該水域はスナモグリやアナジャコの生息孔が極めて多いことから、今回マットを使用しました。

今後、生育状態を観察していく予定です。

|

|

|

|

|

|

平成17年11月16日内湾調査

| 調査位置 | st.1羽田洲 | st.2羽田沖 | st.315号地 | st.4三枚洲 | st.5御台場 | |

| 時刻 | 8:47 | 10:24 | 9:10 | 10:00 | 11:17 | |

| 天候 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | |

| 風向/風力 | NEE/3 | NW/3 | N/3 | E/2 | SW/1 | |

| 気温℃ | 17 | 15 | 18 | 18 | 15 | |

| 水深(B)m | 4 | 8 | 5 | 4 | 4 | |

| 透明度m | 2.3 | 2.1 | 1.8 | 2 | 2.7 | |

| 水色 | vv-YG | dp-YG | dp-YG | dp-YG | dp-YG | |

| 水温 | 表層 | 17.5 | 16.5 | 17.1 | 17.0 | 17.5 |

| ℃ | 低層(B-1)m | 17.9 | 16.5 | 17.9 | 17.0 | 17.6 |

| 塩分 | 表層 | 28.2 | 26.7 | 27.2 | 28.2 | 27.0 |

| 低層(B-1)m | 29.0 | 26.8 | 29.2 | 28.5 | 27.5 | |

| pH | 表層 | 8.07 | 8.01 | 8.04 | 8.04 | 7.83 |

| 低層(B-1)m | 8.09 | 8.01 | 8.04 | 8.04 | 7.90 | |

| DO | 表層 | 6.90 | 7.80 | 6.85 | 7.35 | 6.21 |

| mg/L | 低層(B-1)m | 8.90 | 7.89 | 7.43 | 7.31 | 8.38 |

| 濁度 | 表層 | 4.41 | 4.23 | 4.30 | 4.45 | 4.25 |

| 低層(B-1)m | 4.56 | 4.26 | 4.63 | 4.48 | 4.34 | |

| 電気 | 表層 | 4.4 | 4.9 | 3.8 | 6.3 | 4.2 |

| 伝導率 | 低層(B-1)m | 4.7 | 4.5 | 7.0 | 7.3 | 1.6 |