内湾調査平成16年12月 東京湾のアユとアマモについて

冬期における内湾調査

東京湾のアユとアマモについて

<アユの調査概要とそのねらい>

12月も近い11月29日にお台場海浜公園の波打ち際で、網の長さ7mの地曳き網漁具を用いて、海に下ったアユの子供(シラスアユと呼ぶ)の調査を開始しました。

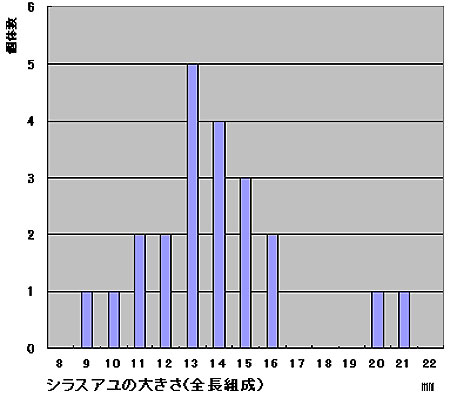

この時には、35mほどの距離を曳いて、23個体のシラスアユが採れました。大きさは下図に示したとおりで、この大きさのシラスアユが湾奥の水深1mもない浅場を住みかの一つにしていることがわかりました。ちなみに、このお台場は江戸川や多摩川河口から21kmほど離れています。

その後も、1. 多摩川河口、2. 羽田沖、3. 城南島、4. 葛西の三枚州などの波打ち際やその沖合、さらには岸壁など5.垂直護岸付近で調査を行いましたが、シラスアユが採れたのは、12月24日までのところいずれも波打ち際付近の浅場です。

今後、川から下った小さなアユが桜が咲き水ぬるむ春に再び川に上るまで、東京湾のどこを主な住みかにして何を食べて育つのかなど、アユのゆりかごとなる「幼稚仔生育場(ナーサリーグランド)」を明らかにするための調査を進めていく予定です。

アユ生息場の保全と回復を図るためにとても大切な調査です。

お台場で採れたシラスアユ

<アマモ調査の経過>

上の写真は、平成16年11月9日に"お台場海浜公園"の浅場に移植したアマモです。

暮れの12月27日に潜水して撮影しましたが、草体は鮮やかな緑色をしており、順調に生育していることがわかりました。

すでにヤドカリ類やウミウシ、巻き貝の仲間が葉の上に乗っており、住みかや餌場として利用していました。

春までには、海の生物たちの"ゆりかご"と言われるにふさわしいほどに株が増えてほしいものです。

なお、このアマモが生育する近傍で上海ガニとして有名なチュウゴクモクズガニが捕れました。

平成16年12月14日内湾調査

| 調査位置 | st.1 羽田洲 | st.2 羽田沖 | st.3 15号地 | st.4 三枚洲 | st.5お台場 | |

| 時刻 | 9:45 | 10:15 | 9:10 | 8:45 | 11:15 | |

| 天候 | B | B | B | B | B | |

| 風向/風力 | NNE/1 | NNE/1 | NE/1 | NE/1 | SW/1 | |

| 気温℃ | 14 | 14 | 12 | 11 | 14 | |

| 水深(B)m | 2.0 | 6.0 | 7.0 | 5.0 | 3.0 | |

| 透明度m | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | |

| 水色 | 7.5GY 3.5/4.5 dk-YG |

7.5GY 3.5/4.5 dk-YG |

10.0GY 4.0/8.0 dp-yG |

10.0GY 4.0/8.0 dp-yG |

10.0GY 3.0/4.5 dk-yG |

|

| 水温℃ | 表層 | 15.40 | 14.50 | 14.80 | 15.40 | 15.60 |

| 底層(B-1)m | 15.30 | 14.90 | 15.90 | 15.70 | 15.80 | |

| 塩分 | 表層 | 29.10 | 26.50 | 26.80 | 29.10 | 27.20 |

| 底層(B-1)m | 29.20 | 28.50 | 30.20 | 29.80 | 28.00 | |

| pH | 表層 | 7.95 | 7.99 | 7.97 | 8.01 | 7.85 |

| 底層(B-1)m | 7.73 | 7.91 | 7.76 | 7.92 | 7.70 | |

| DOmg/L | 表層 | 8.84 | 8.19 | 8.47 | 8.98 | 7.77 |

| 底層(B-1)m | 9.85 | 9.31 | 9.22 | 9.84 | 8.97 | |

| 濁度 | 表層 | 4.61 | 4.26 | 4.23 | 4.62 | 6.33 |

| 底層(B-1)m | 4.62 | 4.52 | 4.75 | 4.70 | 6.41 | |

| 電気伝導率 | 表層 | 3.50 | 17.40 | 2.40 | 1.90 | 7.90 |

| 底層(B-1)m | 3.70 | 2.20 | 2.00 | 1.20 | 7.91 | |