内湾調査平成20年8月 葛西“東なぎさ”に現れた珍しい生き物!?

葛西“東なぎさ”に現れた珍しい生き物!?

葛西海浜公園の"東なぎさ"と"西なぎさ"で、魚や貝等の採集調査を毎月1回大潮時に行っています。今回、天候不順のために8月の調査が9月1日に延びましたが、"東なぎさ"で珍しい生物が採集されたので報告します。

地曳網調査では、ギマやハゼ科魚類等の稚魚に混じって透明な寒天状のレプトセファルス幼生が2個体採集されました。幼生の体長は37~38㎜、魚体後端の尾鰭(おびれ)が二叉しているので、同後端が先細りするウナギやマアナゴ等のウナギ目の仲間でないと識別できます(写真1)。顕微鏡下で各鰭条数、背鰭と尻鰭の位置関係、筋節数等を調べたところ、カライワシ目、カライワシ科のカライワシ(Elops hawaiensis Regan)と推定されました。

「原色魚類大図鑑」や、「日本産魚類検索 第二他」などによると、本種は体長30~60㎝に達し、千葉県、富山湾以南、西・中部太平洋、インド洋に分布する暖海沿岸性の表層魚で、幼魚は汽水域や淡水域に進入し、利根川河口での出現が記載されています。なお、成体の体型はニシン目のイワシ類に似ています(写真2)。

さて、葛西水域におけるカライワシの採集記録を東京都環境局の「水生生物調査結果報告書(昭和61~平成14年度版)」から調べると、15年程の間に僅か1個体(採集日:平成10年9月21日)しか記録されていません。また、東京都葛西臨海水族園の平成15年以降の地曳網調査では、平成18年8月に1個体採集されたとの情報があります。

一方、水域は異なりますが、神奈川県水産技術センターの工藤研究員によると、昭和59年9月に鶴見川河口で体長28㎜の幼生を1個体、磯子区掘割川河口で推定体長200㎜前後の未成魚を1個体採集したとの情報が寄せられました。

いずれにせよ、幼生の形態も珍しい魚種ですが、採集頻度も低く出現も珍しいと言えます。

|

|

|

写真1 カライワシのレプトセファルス幼生(平成20年9月1日採集、体長37~38㎜) |

写真2 カライワシの成体(平成18年11月19日久米島奥武島水路で磯淳一氏採捕撮影) |

”東なぎさ”では、真夏の大潮時に焦点を当てた2枚貝の潜砂行動調査(写真3)をしていますが、今回、その調査地点近くで殻長85㎜のハマグリの死殻が採取できました。

画像を撮るために左右の殻をはずし洗浄しましたが、写真4右の楕円状の2つの閉殻筋痕(へいかくきんこん)は洗浄前には黄色みを帯びており、死亡してからそれほど長い期間は経過してないものと考えられました。また、同筋痕の右側の下に湾入したラインが見えますが、これは外套湾入と言い、貝殻の形態と共にハマグリ類の重要な識別ポイントになります。

なお、東京都内湾漁業環境整備協会が8月25日に実施した当該水域の貝桁網調査では、18個体のハマグリ類が採集され、そのうちの9個体がハマグリ、残り9個体がシナハマグリとして形態的に分類できたとの情報もあります。シナハマグリについては当該水域で放流が行われていますが、ハマグリの放流はないことから天然発生した個体であると考えられます。将来、ハマグリが安定して採取できるような環境に東京湾奥が少しでも近づいていくことを期待したいものです。

さて、かつての東京湾奥は、千葉から横浜まで砂浜が連続していたと言う話も聞きますが、850ページ余にわたる東京都内湾漁業興亡史(昭和46年発行)には”錦絵に見る江戸時代の内湾風景(広重画)”と題して、干潟で戯れる庶民の姿と背景の松林などが掲載されていて、東京湾が豊かな自然と豊饒(ほうじょう=土地が肥えて実り豊かなことの意味)の海であったことを想像させてくれます(写真5)。さらにページを進めると、明治から昭和40年頃の魚介類の漁獲風景と東京都の漁業者による漁獲量が一覧表に記録されています。

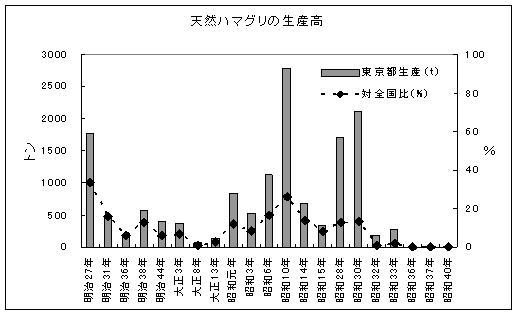

今回、一覧表に記載された天然ハマグリの東京都の生産量を図1に示しましたが、2,000トンを上回る年代も見られ、海の恩恵がいかに大きかったかを物語っています。

写真3 干潟調査の様子(50㎝方形枠、砂面下20㎝までの掘り出し調査)

写真4 ハマグリ(殻長85㎜、平成20年9月1日採集)

州崎の汐干(広重画:明治2年)

平成20年8月18日内湾水質調査結果

| 調査位置 | St.1羽田洲 | St,2羽田沖 | St.3 15号地 | St.4三枚洲 | St.5お台場 |

| 時刻 |

9:21 |

8:40 |

10:38 |

10:16 |

11:15 |

|

天候 |

晴れ |

晴れ |

晴れ |

晴れ |

晴れ |

| 風向風速(m/s) |

SE/2.3 |

SE/3.0 |

SE/2.3 |

- |

SE/2.3 |

| 気温(℃) |

26.2 |

25.0 |

29.2 |

28.8 |

30.8 |

| 実測水温(m) |

3.8 |

5.3 |

5.9 |

3.0 |

4.0 |

| 透明度(m) |

1.3 |

1.5 |

1.3 |

0.3 |

1.6 |

| 水色 |

5GY4/4 |

5GY3/4 |

5GY3/4 |

10Y6/4 |

5GY3/4 |

| 表層水温 |

27.38 |

27.21 |

28.31 |

27.14 |

28.12 |

| 底層水温 |

27.08 |

27.59 |

28.47 |

28.38 |

27.80 |

| 表層塩分 |

17.9 |

17.9 |

16.4 |

10.6 |

19.0 |

| 底層塩分 |

20.1 |

22.9 |

28.0 |

26.0 |

24.7 |

| 表層pH |

7.95 |

8.00 |

7.90 |

7.85 |

7.54 |

| 底層pH |

7.75 |

7.97 |

8.15 |

8.17 |

7.66 |

| 表層DO(mg/L) |

6.10 |

6.47 |

5.41 |

5.46 |

3.92 |

| 底層DO(mg/L) |

4.77 |

4.39 |

4.15 |

4.88 |

1.91 |

| 表層濁度(mg/L) |

5.2 |

4.7 |

10.6 |

27.9 |

4.2 |

| 底層濁度(mg/L) |

11.6 |

4.3 |

3.6 |

18.8 |

3.3 |

| 表層電気伝導度 |

29.9 |

30.0 |

28.2 |

16.8 |

34.3 |

| 底層電気伝導度 |

33.3 |

39.1 |

46.1 |

44.5 |

40.4 |

底層の観測値は海底上1mの値。電気伝導度の単位はms/cm。