内湾調査平成19年1月 お台場で取り組んでいるアマモ増殖試験

平成19年1月 内湾調査結果

お台場で取り組んでいるアマモ増殖試験

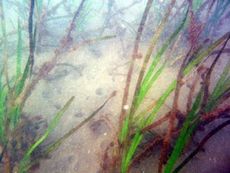

昨年11月9日に富津で採取したアマモ株153本をお台場の砂泥域に移植しました。

写真上段左のように、古い葉体には微細藻類(葉の周りの茶色部分)の付着がみられますが、新たに出た葉体への藻類の付着量は昨年ほどひどくはありません。その結果、株数は397本と、移植時の約2.6倍に増殖しました。

一方、昨年12月26日に椰子製の播種マットに播いた3,600粒の種が一部発芽し、2㎝から3㎝生長した苗が235本確認できました(写真上段右)。発芽率は全体の約6.5%になります。

なお、砂泥上に直接播いた種は、スナモグリなどの生息孔が特に多いお台場では、これらの孔によって生育が阻害されることが考えられます(写真下段右)。

|

|

|

|

|

|

お台場でみられる生物たち

お台場の岩場や海底では、ミドリイガイ、ムラサキイガイ、コウロエンカワヒバリガイなどのイガイ類が普通に見られます。

左下の写真は、殻の尖った先端から糸のような足糸(そくし)を出して格子状のプラスチックフェンスに付着したムラサキイガイの生貝ですが、この時期にミドリイガイ(右下:平成18年11月撮影)の生貝は見ることができません。

その理由は、ミドリイガイは海水温度の高い東南アジアから移入してきたために低水温に耐えることができないからです。

なお、ムラサキイガイが大正時代に地中海から、コウロエンカワヒバリガイが昭和40年代頃にオーストラリアやニュージーランドなどから移入したと言われていますが、これらのイガイ類は周年見ることができます。

|

|

|

左下の写真は、お台場に飛来したスズガモです。このカモは、渡り鳥として冬期に東京湾に多数飛来し、干潟の浅場で逆さまになりながら生物を捕食している様子が観察できます。

右下の写真は、そのカモの糞と思われますが、二枚貝が粉々になっています。顕微鏡で観察してみると、アサリやシオフキの破片であることがわかりました。

|

|

|

平成19年1月23日内湾水質調査結果

| 調査位置 | St.1 羽田洲 | St.2 羽田沖 | St.3 15号地 | St.4 三枚洲 | St.5 お台場 | |

| 時刻 | 9:06 | 9:53 | 11:00 | 10:38 | 11:35 | |

| 天候 | 快晴 | 快晴 | 快晴 | 快晴 | 快晴 | |

| 風向/風速(m/s) | NW/7.5 | NE/8.0 | N/3.2 | NW/10.0 | NNW/3.2 | |

| 気温(℃) | 7.9 | 8.0 | 8.6 | 8.2 | 9.4 | |

| 実測水深(m) | 4.7 | 6.7 | 6.5 | 4.2 | 4.2 | |

| 透明度(m) | 3.5 | 1.9 | 2.4 | 1.4 | 2.9 | |

| 水色 | 10GY3/4 | 10GY3/4 | 10GY3/4 | 5GY3/3 | 10GY4.5/7 | |

| (暗緑色) | (暗緑色) | (暗緑色) | (暗灰黄緑色) | (黄緑色) | ||

| 水温(℃) | 表層 | 11.51 | 11.82 | 13.00 | 12.97 | 12.58 |

| 底層(B-1)m | 11.81 | 12.11 | 14.05 | 13.29 | 13.05 | |

| 塩分(PPT) | 表層 | 30.54 | 30.31 | 31.77 | 31.32 | 29.02 |

| 底層(B-1)m | 30.71 | 30.82 | 33.18 | 32.13 | 29.93 | |

| pH | 表層 | 8.75 | 8.70 | 8.72 | 8.67 | 8.61 |

| 底層(B-1)m | 8.70 | 8.70 | 8.72 | 8.70 | 8.62 | |

| DO(mg/L) (%) | 表層 | 9.33 | 8.61 | 7.70 | 7.42 | 7.32 |

| % | 103.7 | 96.3 | 88.9 | 85.6 | 82.6 | |

| 底層(B-1)m | 9.07 | 8.32 | 6.73 | 7.29 | 6.68 | |

| % | 101.4 | 93.8 | 80.2 | 84.6 | 76.9 | |

| 濁度(ppm) | 表層 | 2.0 | 4.2 | 3.1 | 8.7 | 3.8 |

| 底層(B-1)m | 2.5 | 6.6 | 4.0 | 8.6 | 4.5 | |

| 電気 伝導率(mS/cm) |

表層 | 47.11 | 46.74 | 48.85 | 48.38 | 44.88 |

| 底層(B-1)m | 47.30 | 47.54 | 50.40 | 49.16 | 46.25 | |