内湾調査令和7年2月12日 オワンクラゲとカミクラゲ

内湾調査では多くの場合2月に最低水温を記録します。2月12日の内湾調査では、すべての調査地点で表層水温は10℃を下回り、今年度最低水温となりました。

今回の調査では、St.4でオワンクラゲAequorea coerulescens(図2)が、St.2でカミクラゲSpirocodon saltatrix(図3)が採取されました。

内湾調査では、クラゲはミズクラゲやアカクラゲ、あるいはクシクラゲの仲間が主に見られますが、オワンクラゲとカミクラゲが採取されるのは珍しいです。

オワンクラゲは単独で発光する蛍光タンパクを持つことが知られており、紫外線を当てたり、刺激を与えると光るそうですが、微小な光であるため、日中の調査では確認することができませんでした。

カミクラゲは、海中を漂う姿が髪の毛をなびかせているように見えることから、この名称がついたとされています。傘の縁に触手が伸びる基部がいくつかあり、そこから何本もの触手が束ねられる様に伸びています。また、触手の基部をよく見ると、幾つかの点が見えます。これは眼点と言い、光を感じ取ることができると言われています。

図1 調査地点図

図2 St.4で採取されたオワンクラゲ。

図3 St.2で採取されたカミクラゲ。

触手の基部に眼点が見えるほか、透けて見える内臓の形が特徴的。

外側の網目状に見える部分は水管で、中央部の渦巻き状の部分は生殖巣。

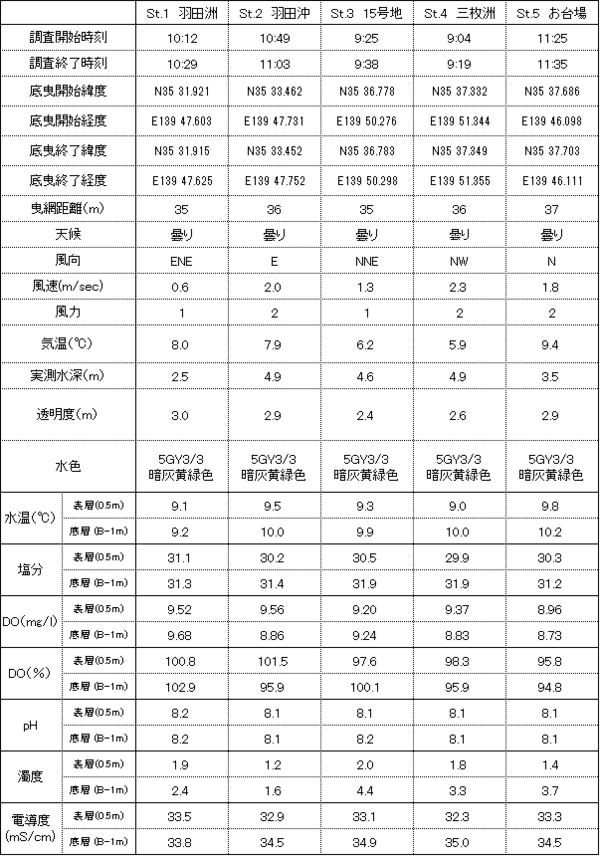

令和7年2月12日内湾水質調査結果

このカテゴリー内の他のページ

- 内湾調査令和7年3月18日 春のイサザアミとスズキの子

- 内湾調査令和7年1月14日 東京湾奥のイギス類

- 内湾調査令和6年12月2日 アキアミとジンドウイカと高い透明度

- 内湾調査令和6年11月5日 秋口の色々な生き物。今年はシロギスの当たり年?

- 内湾調査令和6年10月11日 トビササウシノシタ

- 内湾調査令和6年9月27日 クルマじゃなくてクマエビ

- 内湾調査令和6年8月1日 不思議なウミサボテン

- 内湾調査令和6年7月2日 透明極小のシャコ

- 内湾調査令和6年6月3日 お台場に大量のニクハゼとマハゼ / 砂浜に残る痕跡

- 内湾調査令和6年5月9日 大量のイサザアミ類

- 内湾調査令和6年4月15日 東京湾の紅白クラゲ

- 内湾便り令和6年3月15日 スズキ?の幼魚

- 内湾便り令和6年2月21日 スナヒトデ

- 内湾便り令和6年1月10日 お台場の海藻

- 内湾便り令和5年12月4日 シロギス

- 内湾便り令和5年11月9日

- 内湾便り令和5年10月6日 カタクチイワシ

- 内湾便り令和5年9月19日

- 内湾便り令和5年8月19日

- 内湾便り令和5年7月11日

- 内湾便り令和5年6月6日

- 内湾便り令和5年4月13日

- 内湾便り令和5年3月16日

- 内湾調査令和5年2月16日 カワウの大群を目撃

- 内湾調査令和5年1月20日 最近12年間の底層DOの推移

- 内湾調査令和4年12月20日 タコのようなイカ、ダンゴイカ

- 内湾調査令和4年11月9日 成長したビリンゴをお台場の浅瀬で採集

- 内湾調査令和4年10月12日

- 内湾調査令和4年9月22日 ハゼ類の浮き上がり

- 内湾調査令和4年8月19日 ジンドウイカ

- 内湾調査令和4年7月21日

- 内湾調査令和4年6月13日 マハゼの移動

- 内湾調査令和4年5月

- 内湾調査令和4年4月 カタクチイワシとクジラ

- 内湾調査令和4年3月 マコガレイ、3年ぶりの採集

- 内湾調査令和4年2月 小さなシログチが夏に来遊します

- 内湾調査令和4年1月 マハゼの採集数の推移

- 内湾調査令和3年12月 カタクチイワシの採集状況

- 内湾調査令和3年11月

- 内湾調査令和3年10月

- 内湾調査令和3年9月 ニクハゼ、小さなハゼ

- 内湾調査令和3年8月 スズキの仔稚魚が採れません

- 内湾調査令和3年7月 貧酸素水塊出現

- 内湾調査令和3年6月 危険生物イシガニ

- 内湾調査令和3年5月 海の掃除屋アラムシロ

- 内湾調査令和3年4月

- 内湾調査令和3年3月 アカクラゲ(強毒につき注意)

- 内湾調査令和3年2月

- 内湾調査令和3年1月 湾奥における塩分濃度の推移

- 内湾調査令和2年12月 カタクチイワシの生息

- 内湾調査令和2年11月 今年も11月は魚が少ない

- 内湾調査令和2年10月 今年初めてシロギスが採れました

- 内湾調査令和2年9月 大きくなったシログチが採れました

- 内湾調査令和2年8月 成長したマハゼが採れました

- 内湾調査令和2年7月 ニクハゼとシログチが多く採れました

- 内湾調査令和2年6月 カタクチイワシがたくさん採れました

- 内湾調査令和2年5月 コノシロがたくさん採れました

- 内湾調査令和2年3月 マハゼの赤ちゃん出現

- 内湾調査令和2年2月 アユがまとまって出現

- 内湾調査令和2年1月 初めてのアユが採れました

- 内湾調査令和元年12月 魚が増えました

- 内湾調査令和元年11月 3種類の魚しか採れませんでした

- 内湾調査令和元年10月 奇妙なエビ、キシユメエビ・台風のシジミへの影響

- 内湾調査令和元年9月 シロギスが採れました

- 内湾調査令和元年8月 タコとイカが採れました

- 内湾調査令和元年7月 アミ類とイサキが採れました

- 内湾調査令和元年6月 テンジクダイが採れました

- 内湾調査令和元年5月 コノシロの卵がたくさん

- 内湾調査平成31年4月 マハゼの「赤ちゃん」、シーズン真っ只中

- 内湾調査平成31年3月 マハゼ、スズキ、アユなどの仔魚

- 内湾調査平成31年2月 底曳網調査要領と採集生物

- 内湾調査平成31年1月 浅場に生息するエビジャコ

- 内湾調査平成30年12月 ハタタテヌメリの稚魚と大人のヒメイカ

- 内湾調査平成30年11月 産卵のため川から降りてきたモクズガニ

- 内湾調査平成30年10月 カイヤドリウミグモと推定される寄生性のウミグモ

- 内湾調査平成30年9月 底質と底生生物調査

- 内湾調査平成30年8月 全地点でカタクチイワシを採集

- 内湾調査平成30年7月 6月に行った環境学習

- 内湾調査平成30年6月 東京湾奥に漂うミズクラゲ(アーカイブ)

- 内湾調査平成30年5月 東京湾奥で採集されたマダイの稚魚(アーカイブ)

- 内湾調査平成30年4月 東京湾奥に漂うカミクラゲ(アーカイブ)

- 内湾調査平成30年3月 マコガレイ稚魚とシラスアユ(アーカイブ)

- 内湾調査平成30年2月 マコガレイに次いでイシガレイの仔魚が採集される(アーカイブ)

- 内湾調査平成30年1月 三枚洲と若洲沖でマコガレイの仔魚が採集される(アーカイブ)

- 内湾調査平成29年12月 孵化後間もないアユの仔魚が採集される(アーカイブ)

- 内湾調査平成29年11月 シロウオと水生生物観察会(アーカイブ)

- 内湾調査平成29年10月 お台場人工海浜公園で採集された二枚貝(アーカイブ)

- 内湾調査平成29年9月 環境モニタリング調査と環境学習(アーカイブ)

- 内湾調査平成29年8月 羽田空港C滑走路前の人工浅場(アーカイブ)

- 内湾調査平成29年7月 海底を這う貪欲な海フクロウと初夏の赤潮(アーカイブ)

- 内湾調査平成29年6月 水生生物観察の様子とカタクチイワシ稚魚(アーカイブ)

- 内湾調査平成29年5月 海底でひっそり過ごす底生生物たち(アーカイブ)

- 内湾調査平成29年4月 ハゼの仔魚が多数出現(アーカイブ)

- 内湾調査平成29年3月(アーカイブ)

- 内湾調査平成29年2月 ギンポ類のシラス稚魚が内湾水域に出現(アーカイブ)

- 内湾調査平成29年1月 カライワシの葉形仔魚(レプトセファルス)を2ヶ月ぶりに採集(アーカイブ)

- 内湾調査平成28年12月 イサザアミやアキアミなどのアミ類・小エビ類が繁殖中(アーカイブ)

- 内湾調査平成28年11月 外洋性のカライワシの葉形仔魚(レプトセファルス)が8年ぶりに出現(アーカイブ)

- 内湾調査平成28年10月 底層DOが2mg/?以上に(アーカイブ)

- 内湾調査平成28年9月 開けた水域の底層DOが2mg/l以下(アーカイブ)

- 内湾調査平成28年8月 台風9号の雨による影響がみられました(アーカイブ)

- 内湾調査平成28年7月 アオリイカの赤ちゃんが威嚇のポーズ(アーカイブ)

- 内湾調査平成28年6月 今年生まれのマハゼ全長60mmほどに育ってます(アーカイブ)

- 内湾調査平成28年5月 ざくざくチヨノハナガイ(アーカイブ)

- 内湾調査平成28年4月 赤潮は発生していません(アーカイブ)

- 内湾調査平成28年3月 春の海(アーカイブ)

- 内湾調査平成28年2月 (アーカイブ)

- 内湾調査平成28年1月 (アーカイブ)

- 内湾調査平成27年12月 (アーカイブ)

- 内湾調査平成27年11月 (アーカイブ)

- 内湾調査平成27年10月 (アーカイブ)

- 内湾調査平成27年9月 (アーカイブ)

- 内湾調査平成27年8月 (アーカイブ)

- 内湾調査平成27年7月 (アーカイブ)

- 内湾調査平成27年6月 (アーカイブ)

- 内湾調査平成27年5月 (アーカイブ)

- 内湾調査平成27年4月 (アーカイブ)

- 内湾調査平成27年3月 平成26年の内湾における溶存酸素量(アーカイブ)

- 内湾調査平成27年2月 平成26年の内湾における塩分(アーカイブ)

- 内湾調査平成27年1月 平成26年の内湾における水温(アーカイブ)

- 内湾調査平成26年12月 羽田空港C滑走路沖の浅場で観察した生物(アーカイブ)

- 内湾調査平成26年11月 バカガイとシオフキ稚貝の顔つき?(アーカイブ)

- 内湾調査平成26年10月 お台場海浜公園の覆砂効果を検証(アーカイブ)

- 内湾調査平成26年9月 肉食性巻貝のツメタガイと砂茶碗?(アーカイブ)

- 内湾調査平成26年8月 アキアミとスズキの稚魚(アーカイブ)

- 内湾調査平成26年7月 恒例の環境学習風景(アーカイブ)

- 内湾調査平成26年6月 河川下流に上ってきたマハゼ(アーカイブ)

- 内湾調査平成26年5月 モクズガニの赤ちゃん(アーカイブ)

- 内湾調査平成26年4月 毒性の強いアカクラゲ(アーカイブ)

- 内湾調査平成26年3月 荒川におけるヤマトシジミの生息域(アーカイブ)

- 内湾調査平成26年2月 荒川におけるヤマトシジミの水深別・生息状況(アーカイブ)

- 内湾調査平成26年1月 二枚貝の分布と全硫化物(TS)との関係(アーカイブ)

- 内湾調査平成25年12月 東京湾奥の汽水域に復活したヤマトシジミ!(アーカイブ)

- 内湾調査平成25年11月 葛西海浜公園沖の三枚洲で晩秋にみられた貧酸素水塊(アーカイブ)

- 内湾調査平成25年10月 二枚貝から若洲海浜公園沖の成育環境をみる?(アーカイブ)

- 内湾調査平成25年9月 2010年~2012年 若洲海浜公園沖の二枚貝と甲殻類の消長(アーカイブ)

- 内湾調査平成25年8月 二枚貝分類の省力化策としての染色化の試み(アーカイブ)

- 内湾調査平成25年7月 葛西海浜公園沖の三枚洲で採集した二枚貝いろいろ(アーカイブ)

- 内湾調査平成25年6月 羽田D滑走路付近に漂うアマモ類(アーカイブ)

- 内湾調査平成25年5月 お台場海浜公園沖で採集したアカクラゲ(アーカイブ)

- 内湾調査平成25年4月 お台場海浜公園沖で採集したカミクラゲ(アーカイブ)

- 内湾調査平成25年3月 江戸川のアユ採捕用定置網に入網したサケ(アーカイブ)

- 内湾調査平成25年2月 多摩川下流域における二枚貝生息調査(アーカイブ)

- 内湾調査平成25年1月 東京湾奥のマハゼの生態について(アーカイブ)

- 内湾調査平成24年12月 羽田沖で採集されたコベルトフネガイ(アーカイブ)

- 内湾調査平成24年11月 羽田沖で採集された外来種のウスカラシオツガイ(アーカイブ)

- 内湾調査平成24年10月 溶存酸素と二枚貝採集数との関係(アーカイブ)

- 内湾調査平成24年9月 夏秋期にみられる二枚貝の大量死亡!(アーカイブ)

- 内湾調査平成24年8月 内湾調査定点で数年ぶりに採捕されたイシガニ(アーカイブ)

- 内湾調査平成24年7月 河川下流でみかけるウナギ筒漁(アーカイブ)

- 内湾調査平成24年6月 水面を飛び跳ねるボラ!(アーカイブ)

- 内湾調査平成24年5月 羽田空港D滑走路誘導灯付近のミズクラゲ!(アーカイブ)

- 内湾調査平成24年4月 春に海中を漂う花びら!?(アーカイブ)

- 内湾調査平成24年3月 標本室に60年間眠っていたシラウオの標本(アーカイブ)

- 内湾調査平成24年2月 真冬の海底に二枚貝の砕片の塊り!?(アーカイブ)

- 内湾調査平成24年1月 底引き網で混獲されたアカハゼ(アーカイブ)

- 内湾調査平成23年12月 熱帯産ミドリイガイのお台場における生存水温(アーカイブ)

- 内湾調査平成23年11月 ハゼ科魚類のモニタリング調査結果(アーカイブ)

- 内湾調査平成23年10月 江東区新砂の泥干潟にみられる丸い穴!?(アーカイブ)

- 内湾調査平成23年9月 マテガイの意外な収穫方法!?(アーカイブ)

- 内湾調査平成23年8月 湾奥の護岸の様相を変えるイガイ類2種(アーカイブ)

- 内湾調査平成23年7月 多摩川下流における葦原の役割!?(アーカイブ)

- 内湾調査平成23年6月 蜘蛛に似たイッカククモガニ(アーカイブ)

- 内湾調査平成23年5月 溶存酸素量に影響する水温!?(アーカイブ)

- 内湾調査平成23年4月 東京都内湾における溶存酸素量の水域別特徴(アーカイブ)

- 内湾調査平成23年3月 干潟に出現するマテガイについて(アーカイブ)

- 内湾調査平成23年2月 多摩川河口干潟に出現したイシガレイの赤ちゃん(アーカイブ)

- 内湾調査平成23年1月 多摩川河口泥干潟(羽田洲)に出現する貝類(アーカイブ)

- 内湾調査平成22年12月 東京湾奥の水質・生物データから湾奥の実態を探る!(アーカイブ)

- 内湾調査平成22年11月 港区お台場海浜公園と江東区新砂干潟の環境学習風景(アーカイブ)

- 内湾調査平成22年10月 東京湾奥、秋のハゼ釣り調査の一こま(アーカイブ)

- 内湾調査平成22年9月 お台場海浜公園で採集したシロギス(アーカイブ)

- 内湾調査平成22年8月 葛西海浜公園“東なぎさ”の干潟調査(アーカイブ)

- 内湾調査平成22年7月 葛西海浜公園“西なぎさ”周辺と水路(アーカイブ)

- 内湾調査平成22年6月 環境指標種とされるチヨノハナガイ(アーカイブ)

- 内湾調査平成22年5月 東京湾奥の浅場に着底したオオノガイ(アーカイブ)

- 内湾調査平成22年4月 東京湾の浅場に着底したアカガイtype2種の分類(アーカイブ)

- 内湾調査平成22年3月 東京湾の浅場に着底した2枚貝の子供たち(続き)(アーカイブ)

- 内湾調査平成22年2月 東京湾の浅場に着底した2枚貝の子供たち(アーカイブ)

- 内湾調査平成22年1月 内湾で冬春期に出現するクラゲはエチゼンクラゲの1,000分の1(アーカイブ)

- 内湾調査平成21年12月 溶存酸素の鉛直構造と気象条件から湾奥の海底をみる!?(アーカイブ)

- 内湾調査平成21年11月 東京ベイ・クリーンアップ大作戦の一こま(アーカイブ)

- 内湾調査平成21年10月 羽田洲で10月に採集されたシログチとカタクチイワシ(アーカイブ)

- 内湾調査平成21年9月 お台場における水質環境と2枚貝の生息量との関係(アーカイブ)

- 内湾調査平成21年8月 潮が引くと干潟に出現するミステリーサークル!?(アーカイブ)

- 内湾調査平成21年7月 葛西臨海公園“東なぎさ"の2枚貝調査から見る干潟の変化(アーカイブ)

- 内湾調査平成21年6月 お台場で採集されたトゲアメフラシ(アーカイブ)

- 内湾調査平成21年5月 東京都内湾におけるハゼ科魚類8種の採集動向(アーカイブ)

- 内湾調査平成21年4月 河口より上流約11kmの多摩川でクロダイ稚魚を採集(アーカイブ)

- 内湾調査平成21年3月 多摩川下流におけるシラス鮎の分布(アーカイブ)

- 内湾調査平成21年2月 外洋性のカライワシがまた内湾に出現!(アーカイブ)

- 内湾調査平成21年1月 羽田周辺のハゼ調査から見えてくる産卵期の雌雄行動の違い?(アーカイブ)

- 内湾調査平成20年12月 葛西臨海公園“東なぎさ”で川や池にいるはずのモツゴを採捕!(アーカイブ)

- 内湾調査平成20年11月 羽田沖のマアナゴも夏期の貧酸素水塊を回避!(アーカイブ)

- 内湾調査平成20年10月 京浜運河に“つま楊枝”より小さなダツの赤ちゃん出現!(アーカイブ)

- 内湾調査平成20年9月 葛西人工干潟“東なぎさ(アーカイブ)

- 内湾調査平成20年8月 葛西“東なぎさ”に現れた珍しい生き物!?(アーカイブ)

- 内湾調査平成20年7月 お台場におけるアマモ移植試験概要(アーカイブ)

- 内湾調査平成20年6月 “東なぎさ”干潟調査の概要と “西なぎさ”に漂着した魚類!?(アーカイブ)

- 内湾調査平成20年5月 葛西臨海公園“東なぎさ”の干潟生物調査(アーカイブ)

- 内湾調査平成20年4月 葛西海浜公園の人工干潟出現生物と漁業(アーカイブ)

- 内湾調査平成20年3月 羽田周辺で採集されたマハゼの成熟状況(アーカイブ)

- 内湾調査平成20年2月 湾奥におけるハゼ科魚類の出現(アーカイブ)

- 内湾調査平成20年1月 マアナゴ体長組成の推移(アーカイブ)

- 内湾調査平成19年12月 多摩川下流から河口までのアユの分布と水質(アーカイブ)

- 内湾調査平成19年11月 羽田空港周辺で延縄により採集された魚類調査の概要(アーカイブ)

- 内湾調査平成19年10月 東なぎさとお台場人工干潟の貝類生息環境の違いについて(アーカイブ)

- 内湾調査平成19年9月 三枚洲における干潟調査の概要 2(アーカイブ)

- 内湾調査平成19年8月 三枚洲における干潟調査の概要(アーカイブ)

- 内湾調査平成19年7月 小型底曳網調査で採取した生き物(アーカイブ)

- 内湾調査平成19年6月 お台場の浅場調査で見ることのできる生き物たち(アーカイブ)

- 内湾調査平成19年5月 東京都内湾におけるサクラマスの採捕記録(アーカイブ)

- 内湾調査平成19年4月 アマモの生育と周りに集まった生物たち(アーカイブ)

- 内湾調査平成19年3月 小型底曳網で採集したカタクチイワシとニホンイサザアミ(アーカイブ)

- 内湾調査平成19年2月 真冬の内湾生物調査概要(アーカイブ)

- 内湾調査平成19年1月 お台場で取り組んでいるアマモ増殖試験(アーカイブ)

- 内湾調査平成18年12月 東京湾へ流下したアユの調査概要(アーカイブ)

- 内湾調査平成18年11月 晩秋のお台場での取り組みと生き物たち(アーカイブ)

- 内湾調査平成18年10月 アマモの花枝培養と種子の回収(アーカイブ)

- 内湾調査平成18年9月 秋に観察できた生き物(アーカイブ)

- 内湾調査平成18年8月 お台場に移植したアマモの生育状況(アーカイブ)

- 内湾調査平成18年7月 小型底曳網調査で採捕された生物(アーカイブ)

- 内湾調査平成18年6月 お台場の生き物と環境改善について(アーカイブ)

- 内湾調査平成18年5月 アミの大量発生(アーカイブ)

- 内湾調査平成18年4月 東京湾と都市の川で育つアユ!?(アーカイブ)

- 内湾調査平成18年3月 お台場のアマモ生育状況(アーカイブ)

- 内湾調査平成18年2月 東京湾奥のシラスアユ調査(アーカイブ)

- 内湾調査平成18年1月 お台場に移植したアマモの生育状況(アーカイブ)

- 内湾調査平成17年12月 湾奥のシラスアユと調査風景(アーカイブ)

- 内湾調査平成17年11月 東京都内湾で育つアユの調査(アーカイブ)

- 内湾調査平成17年10月 東京湾に下るアユの子供(仔魚)(アーカイブ)

- 内湾調査平成17年9月 多摩川河口域のマハゼ(アーカイブ)

- 内湾調査平成17年8月 底曳網でのマハゼの出現数(アーカイブ)

- 内湾調査平成17年7月 東京湾に復活したカキ礁(アーカイブ)

- 内湾調査平成17年6月 アマモ場の生物や初夏の内湾生物(アーカイブ)

- 内湾調査平成17年5月 底曳網調査風景と生き物たち(アーカイブ)

- 内湾調査平成17年4月 春のシラスアユ調査(アーカイブ)

- 内湾調査平成17年3月 3月のシラスアユ調査概要(アーカイブ)

- 内湾調査平成17年2月 2月のシラスアユ調査概要(アーカイブ)

- 内湾調査平成17年1月 東京湾奥におけるシラスアユの分布について(アーカイブ)

- 内湾調査平成16年12月 東京湾のアユとアマモについて(アーカイブ)

- 内湾調査平成16年11月 多摩川河口でもモクズガニ(アーカイブ)

- 内湾調査平成16年10月 お台場の生き物たち(アーカイブ)

- 内湾調査平成16年9月 秋の内湾調査(アーカイブ)

- 内湾調査平成16年8月 盛夏の内湾調査(アーカイブ)

- 内湾調査平成16年7月 内湾調査と干潟調査の一こま(アーカイブ)

- 内湾調査平成16年6月 今年のマハゼ出現数は過去5年間では最高!(アーカイブ)

- 内湾調査平成16年5月 お台場海浜公園 船着き場前がマハゼ多し!(アーカイブ)

- 内湾調査平成16年4月 羽田空港と若洲海浜公園沖にマハゼ仔魚(アーカイブ)

- 内湾調査平成16年3月 羽田洲でマハゼ仔魚の誕生ラッシュ(アーカイブ)

- 内湾調査平成16年2月 羽田洲とお台場で、マハゼの仔魚が生まれました。(アーカイブ)

- 内湾調査平成16年1月 もう多摩川河口ではアユ仔魚が育っています。(アーカイブ)

- 内湾調査平成15年12月 モクズガニ、羽田洲で採集される。(アーカイブ)

- 内湾調査平成15年11月 マハゼはもうすぐ産卵の時期を迎えます。(アーカイブ)

- 内湾調査平成15年10月 ハゼ類以外の内湾魚類稚仔を紹介します。(アーカイブ)

- 内湾調査平成15年9月 やっと来た夏の海!内湾調査と調査関連行事の報告(アーカイブ)

- 内湾調査平成15年8月 台風10号の余波の中、エイの親子を確認しました。(アーカイブ)

- 内湾調査平成15年7月 今年は冷夏?内湾もまだ夏の海ではありません。(アーカイブ)

- 内湾調査平成15年6月 内湾域で仔稚魚が、育ってます(アーカイブ)

- 内湾調査平成15年5月 東京湾は夏模様?(アーカイブ)

- 内湾調査平成15年4月 カタユウレイボヤやマアナゴの稚魚が獲れました。(アーカイブ)

- 内湾調査平成15年3月 マハゼ仔魚の大量ふ化続く(アーカイブ)

- 内湾調査平成15年2月 マハゼ仔魚が、ふ化し始めました(アーカイブ)

- 内湾調査平成15年1月 春まぢか!!東京湾内でついにアユ稚魚(シラスアユ)を採捕(アーカイブ)

- 内湾調査平成14年12月 引き続きカタクチイワシのシラス稚魚が多い(アーカイブ)

- 内湾調査平成14年11月(アーカイブ)

- 内湾調査平成14年10月 10月の内湾に小エビが繁殖(内湾調査から)(アーカイブ)

- 内湾調査平成14年9月 お台場海浜の二枚貝大量瀕死について(アーカイブ)

- 内湾調査平成14年8月(アーカイブ)

- 内湾調査平成14年7月(アーカイブ)

- 内湾調査平成14年6月(アーカイブ)

- 内湾調査平成14年5月(アーカイブ)

- 内湾調査平成14年4月(アーカイブ)

- 内湾調査平成14年3月(アーカイブ)

- 内湾調査平成14年2月(アーカイブ)

- 内湾調査平成14年1月(アーカイブ)

- 内湾調査平成13年12月(アーカイブ)

- 内湾調査平成13年11月(アーカイブ)

- 内湾調査平成13年10月(アーカイブ)

- 内湾調査平成13年9月(アーカイブ)

- 内湾調査平成13年8月(アーカイブ)

- 内湾調査平成13年7月(アーカイブ)

- 内湾調査平成13年6月(アーカイブ)

- 内湾調査平成13年5月(アーカイブ)

- 内湾調査平成13年4月(アーカイブ)

- 内湾調査平成13年3月(アーカイブ)

- 内湾調査平成13年2月(アーカイブ)

- 内湾調査平成13年1月(アーカイブ)

- 内湾調査平成12年12月(アーカイブ)

- 内湾調査平成12年11月(アーカイブ)

- 内湾調査平成12年10月(アーカイブ)

- 内湾調査平成12年9月(アーカイブ)

- 内湾調査平成12年8月(アーカイブ)

- 内湾調査平成12年7月(アーカイブ)

- 内湾調査平成12年6月(アーカイブ)

- 内湾調査平成12年5月(アーカイブ)

- 内湾調査平成12年4月(アーカイブ)

- 内湾調査平成12年3月(アーカイブ)

- 内湾調査平成12年2月(アーカイブ)

- 内湾調査平成12年1月(アーカイブ)

- 内湾調査平成11年12月(アーカイブ)

- 内湾調査平成11年11月(アーカイブ)

- 内湾調査平成11年10月(アーカイブ)

- 内湾調査平成11年9月(アーカイブ)

- 内湾調査平成11年8月(アーカイブ)

- 内湾調査平成11年7月(アーカイブ)

- 内湾調査平成11年6月(アーカイブ)

- 内湾調査平成11年5月(アーカイブ)

- 内湾調査平成11年4月(アーカイブ)

- 内湾調査平成11年3月(アーカイブ)

- 内湾調査平成11年2月(アーカイブ)

- 内湾調査平成11年1月(アーカイブ)